1959年春,苏联一个建筑师参观团到中国访问,最早援华的原中央建工部苏联顾问穆欣也随团而来。当听说天安门广场规划面积为44公顷时,穆欣站了起来,对参观团的苏联建筑师们说:“啊哟!我们的中国兄弟真是个大力士……”

黄艾禾

新中国成立后的一代北京人,伴随着一次次到天安门游行,在政治风云中长大。他们,乃至这一代中国人,其生命岁月都不可避免地与天安门融为一体。

1949年10月1日,北京七中的初一学生李永明一大早吃过早饭,就随着学校的队伍向天安门进发了。老师告诉他们,要到天安门去开一个大会,到了那里李永明才知道,是开国大典。

在现场,谁也不知道,大典什么时候开始,老师也不知道。但大家都非常兴奋,他们在天安门广场上互相拉歌联欢,不知不觉,午饭时间也过了。那一天,天安门广场和东长安街上聚集了30万民众和将接受检阅的解放军官兵。大家都在等待着一个时刻。

李永明后来回忆说:“我猜想,中南海可能原来想上午就开会的,由于有种种原因,有些事没结束或办完,结果下午三点才开始。”实际上,此时新中国的领导人们正在中南海开会。下午2点,毛泽东在中央人民政府委员会第一次会议上宣誓就任主席。下午3点,他与朱德登上了天安门城楼。在那里,毛泽东发出了被载入史册的强音:“中华人民共和国中央人民政府成立了!”

那一天,30万军民走过天安门。先是受阅部队走,再是等待在东长安街的群众队伍走,然后,排列在天安门广场的数万群众也移到了东长安街,走过天安门。足足走到了晚上七八点钟,李永明记得,大典结束的时候,天已经黑透了,人也饿坏了。

那一年,李永明14岁,刚刚从北京郊区的房山考入北京城里的中学。这是他第一次到天安门参加大型政治活动。他没有想到,后来他自己都数不清究竟去了多少次天安门广场,他一生中的最好时光都将与天安门广场相关联。

其实,何止是李永明,新中国成立后的这一代北京人,乃至这一代中国人,他们的生命岁月,都不可避免地与天安门融为一体。

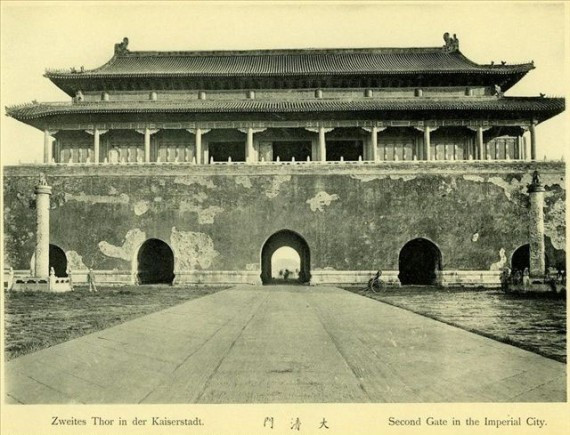

大清门,民国改为中华门,是真正的“国门”,位于天安门正南,50年代扩建天安门广场时拆除。

改造旧世界

李永明第一次来到的天安门广场,只有今天的五分之一大。他记得,“长安街上分别有东三座门、西三座门,广场南部还有轨电车。天安门以南正阳门以北,还有红色的围墙。”那是一个T形的广场,被围墙、城门和公交线路给包围。

严格说,那时的天安门广场并不是真正意义的政治集会场所,只是皇家紫禁城的正门前的一块宽阔空地和通道。这样的广场,除了衬托皇家城垣的威严外,它的实际作用是可以容纳参加科举殿试的举子们在此等候“传胪”,得知自己是否金榜题名;另一个实际作用,是每年“秋审”“朝审”时,各级官员将被判刑的犯人的案子会审,等候皇帝勾决。特别是在朝审时,被判处死刑的犯人都要一排排地跪在这里。

说当时的天安门广场是“T”形,是因为它向南伸展,南北方向伸出一条宽65米、长达500多米的长道,直到正阳门。当年的长道两侧,有“东千步廊”和“西千步廊”,千步廊外侧,分布着明清两代的朝廷衙门“五府六部”,如礼、吏、户、兵、刑、工诸部,中军都督府、大理寺等等。所以,这里历来也不是普通百姓能来的地方。

大清门迎銮,应该是1901年慈禧、光绪自西安回銮时进大清门时的情景,远处是天安门

历代封建王朝并没有为城市提供政治集会场所的意识与传统。但新生的共和国则不同。新中国成立以后天安门广场的改建工程,就是把这些“五府六部”逐渐拆迁推平,使天安门广场真正扩展为一个方形的、能容纳100万人的世界最大广场的过程。

在参加了开国大典之后,1949年10月,李永明加入了共青团。他成为一名学生积极分子、学生干部。他记得,那时的政治活动特别多。“比如庆祝党的生日的报告会,或是革命前辈讲他们的经历。我听过廖承志、肖华的报告,在劳动人民文化宫的树林里、或是故宫的太和殿广场……不是学校所有的人参加的,因为我是团员,老师就让我去。”

这些成了政治课堂的北京文化古迹,都在天安门附近。每次李永明都是走着去,像第一次去天安门参加开国大典时一样。李永明的学校在旧鼓楼大街,离天安门有十几里路,步行需一个多小时。学生们在老师的带领下排着队一路高歌,大家也不觉得累。“那时去天安门都是走着去,哪有车?没这个条件,那时连公共汽车都少。”当时的北京城,城区还基本限制在今天的二环路以内,住在西直门或是建国门,就已经是住在了北京城的边上。从老城区的各处步行到天安门,一般也就是一两个小时,在人们的体力范围之内。

正阳门,俗称前门,是北京内城的正南门。1900年,城楼和箭楼为八国联军所毁。照片上是重建前的前门。

从开国大典之后,北京年年的“五一”和“十一”都举行游行,李永明基本上年年参加,他眼看着天安门广场在逐渐扩大:1952年,拆除了东、西三座门;1955年,拆除了广场中部的红墙,扩展了广场南部,而真正的扩建,是在1958年,为了迎接共和国的10年大庆,这一年天安门广场进行了脱胎换骨的改造。

第一广场的诞生

天安门广场究竟要建多大?在1950年代曾经有过一番讨论。开始,参与讨论的苏联专家曾提出,当时北京的人口只有140万人,而且世界上的城市广场“一般都是五六公顷”,所以不宜搞太大。这里,一个可比的广场是,莫斯科红场的面积为9公顷。但这些建议遭到中国官员和专家的反对。中方认为中国是世界上人口最多的国家,而且天安门广场是政治活动时“群众游行集会的中心”,所以广场的面积不能太小。其实,到了1956年时,天安门广场已经有十余公顷了。

这件事情是毛泽东拍的板。1956年10月,彭真在中共北京市委常委会上透露了毛泽东对于北京人口规模的看法:“毛主席说,北京不要一千万人?将来人家都要来,你怎么办?”事实上,在1950年就已经有人提出要修建一条“必须能应付将来一百万人队伍的大游行”的“游行道”。

繁华的前门大街。

曾直接参与天安门广场设计的陶宗震回忆,当时,他到了北京市规划管理局,总图室副主任沈其直接向他布置规划设计任务:天安门广场红线宽度为500米(即长安左门至长安右门的距离),广场的深度为800余米。人民大会堂北墙与对面中山公园南墙间红线为180米。后来陶宗震得知,有些尺度是经毛泽东确定的。这一尺度,使得天安门广场的总面积达44公顷。 本来,陶宗震在自己的设计思路中,对于广场会不会显得过于空旷和呆板,同时广场硬地面的“热岛效应”(日照的热反射)都有所考虑。但对于天安门广场的设计考虑,首先是政治的。陶宗震记得,有一天,一位名叫辛毅的指挥过节日游行检阅的解放军军官来见他。辛毅对天安门广场规划提了三点要求:一、天安门广场及东西长安街要求无轨无线;二、要考虑路面经得起60吨坦克的行驶;三、道路及广场要求“一块板”(即长安街与广场融为一体),以便于游行集会。

许多年以后,陶宗震才得知这些要求的提出还有一层考虑,就是为了战备需要,紧急时刻能在长安街上起降飞机。

这张照片,反映了那段历史。因此,极为珍贵

实际上,最后的天安门广场规划设计,已经完全把苏联人抛在一边。1959年春,苏联一个建筑师参观团到中国访问,最早援华的原中央建工部苏联顾问穆欣也随团而来。当听说天安门广场规划面积为44公顷时,穆欣站了起来,对参观团的苏联建筑师们说:“啊哟!我们的中国兄弟真是个大力士……”

对此,历史学者洪长泰有一个评价:中苏关系在50年代后期急速转坏,中方力求找出一条自己的发展道路来。中共要建成一个在各方面(面积、设计、气派)都要超越红场的广场,是可以理解的。

1958年11月,天安门广场扩建工程和国庆十大工程同时开工。10个月后,它在世人面前亮相,人民大会堂等周围建筑也同时以惊人的速度竣工。此后,天安门广场虽还有过若干次扩建改造,但它今天的基本风貌就在1959年奠定。

广场建成了,在这里举行的游行盛典,也开始成为一种宏大而严密的仪式、浩瀚复杂的巨大工程。

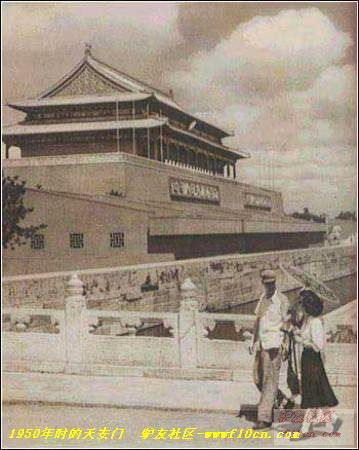

1950年时的天安门

集体的年代

李永明是在1958年被调入北京团市委的,从那一年开始,他开始年年参加国庆节游行的组织工作。

本来,从1949年以后,年年“五一”、“十一”都有游行,但在1956年以后,就只有“十一”才有游行,“五一”改为游园。

李永明记得,参加1949年开国大典时,学校对参加者没有多少限制,想去的人基本都能去,而且,也不用事先训练。最多,大家在去之前,要准备一些花束和旗子。但是到了1958年以后,那种相对散漫自由的游行方式已经一去不复返。

到了1958年,参加游行的人,尤其是带队的老师,是需要政审的。李永明到北京市团委后的第一项工作,就是对担任少先队辅导员的老师进行政审。“思想只要是不右,对共产党没有反感、没说过一些不满的话的,基本上就可以使用。”李永明这样解释政审的标准。

参加游行的学生也需要选拔。1965年时在北京师大女附中读高一的温飚,记得那年她参加体育方阵中的“游泳大军”,她们班一共只选上了十来个人,“都是品学兼优的好学生”,又要看政治条件、家庭出身,又要求有身高,“女生都得一米六以上”。

游泳大军的服装,是一身红色的连身游泳衣。不过她们经过天安门时并不需要做游泳动作,而是以正步通过,从东标语塔走到西标语塔,有800米的正步,头向右甩,和受阅的士兵们相似。

所以,离“十一”还有三个月时,她们就已经开始了正步操练。

今天已经在国际广播电台工作多年的温飚,记得当年进行国庆训练时还没有停课,只是利用暑假和周末练队,但在参加过1971年国庆游行“前卫方阵”的卢英的记忆中,练队是全天候的,不参加练队的同学也都停了课——这两三个月,学校的中心任务不是学习,而是练队。操场上,在七八月的烈日灼烤下,在军事教官的严厉口令中,学生们一步一动地按军人标准抬腿、摆臂,周围常常有同学晕倒。

先是训练10人一排的队伍,后来增加到15人,30人,最终是60人的大横排面。先是在本校操场里练,后来是几个学校的队伍合起来练,然后是区里的合练,最后是全市性的通宵进行的大彩排。这么多的人肩并肩走成一排,竟然能完全走成一条直线而不变形,全仗数月如一日的艰苦踢正步。至今,已经移民到新西兰的卢英,在异国他乡的土地上散步时,一时兴起,还会踢起正步来,那段艰苦训练的成果,居然已经融进了筋骨之中。

温飚记得,1965年国庆节那天,他们是早上五点就已经到达了东单附近的指定地点。早上八点以前,她们还可以坐着,可以上厕所,等到10点钟快到的时候,就要脱去外衣外裤连同鞋袜,只穿游泳衣。既然是“游泳大军”,当然要光着脚,她们是光着脚“啪啪”正步走过天安门的。她不记得脚被磨痛,只记得,那天下了大雨,她们不能抹脸,保持着队形,还要在雨中高呼着“祖国万岁”“毛主席万岁”的口号,走到西单,队伍一散,赶紧到校车那里找衣服找鞋,已经冻得浑身哆嗦。

然而,所有这些吃苦受累都是甘心情愿的:在那个年代,个人的喜好得失,是以政治标准来衡量的,得到组织上的信任和重用,比身体上的舒适安逸不知重要多少倍。当时没听说过有谁因为训练艰苦而退出的,只听说有谁软磨硬泡非要加入游行队伍——如果是因为政治不合格不被信任而不准参加游行,那种心理阴影,何止郁闷,简直是绝望。

毛主席追悼大会现场照片

人间奇观

国庆游行的规模一旦定型,每次少则四十万人,多则五十万人。一般说来,如果没有阅兵,游行队伍大致由仪仗队、少先队、工人队伍、农民队伍、国家机关、少数民族、民兵、文艺大队、体育大队等方阵组成,这些方阵中还伴有抬着领袖像和大幅标语的、打着旗帜举着花束的、开着彩车的、捧着和平鸽和举着气球的……

1949年的开国大典,30万游行军民一直走到了晚上七八点,不用说走在下面的游行者,在天安门上城楼观礼的领导人也相当疲劳。于是,后来就要求游行要压缩时间。最后确定为,从上午10点游行开始,12点结束,两个小时内必须完成。特别是有了电视转播后,这条规定就更上升到了政治层面。李永明说:“游行是对全世界直播,租的卫星。只租了两个小时,十点到十二点。如果到了点,游行还没有结束,不就会变得有头无尾了吗?领导是非常不愿出现这情况的。”

这就需要把这50万人调整到如机器一般精确。游行指挥部不但要详细地规定好各游行队伍的集结时间、指定地点,甚至会规定,集结时哪个路口在什么时间由哪一支队伍通过。指挥部还要精确计算,每支队伍每个方阵究竟有多少人,排成多少排,每一排人每分钟走多少步,步幅是多少公分。然后,他们根据自己在天安门前一步一步量好的距离,计算出队伍所需的时间。

1984年是建国35周年的大庆。在国庆前夕进行彩排时,发现整个用时超时了两分多钟。这让指挥部感到很为难,因为已经排练到了最后时刻,让谁退出游行队伍谁会愿意?一位名叫倪天祚的当年游行指挥部的工作人员回忆道:“时间紧迫,我灵机一动,想出一个两全齐美的办法,即把原规定队伍每分钟行进115步,调快到每分钟120步。”实际上,就是让军乐队在奏乐时,稍稍加快了一点节奏。

国庆这一天,当游行队伍全部通过天安门,广场上的少先队员和组字队伍涌向天安门,天安门城楼上宣布游行结束时,正好是中午12点,真把观礼台的上外国来宾都给看呆了:就算都是机器人,也不一定如此分秒不差!

实际上,李永明说,他们是有各种预备方案的,其中一个是,如果队伍行进得实在拖拉,他们就要“卡队尾”。也就是说,要在队伍进入东标语塔之前,卡下一部分人,让他们绕路回去。“这部分人当然会不高兴,但他们也没办法。”——在那个年代,个人服从集体是基本的信条。为了游行队伍的整体,个人做出牺牲的例子太多了。

比如,所有参加游行的人,都希望自己排在队伍的最右端,因为这样离天安门城楼最近,看毛主席最清楚。但是必定有人是排在队伍左端,甚至是彩车的左侧,他会连天安门城楼的影子都看不见。更不用说,每辆彩车,都配备有若干个小伙子钻在彩车里,只为车辆万一熄火,他们就推车前进。干这差事,不但看不到天安门,还会被闷得透不过气。

最能说明集体意志的力量的,是在天安门广场的组字队伍。那是一支10万人组成的大军。他们用手里的花,组成一个个图案或标语。所有的人,事先要经过枯燥而艰苦的训练,按组字方案分配给自己这个位置的卡片指令,即刻举起或放下不同颜色的花束。每个人,此刻并不知道这时的动作会有什么效果,但是站在天安门城楼上的人会看到极其有冲击力的赏心悦目的图案——一瞬间,会哗拉拉从左往右,由“中华人民共和国万岁”的大字标语,变成一幅麦浪滚滚或钢水奔腾的风景画。

虽然每一个举花组字的人只是十万分之一的分子,但他们中有一个人错,都会在画面中显露,都会让城楼上的人看出来。而保证这十万分之一的差错都不能出,只有靠严格的纪律、长时间的训练,所有这些都要靠那个年代特有政治教育,每一个组字的小学生都懂得:如果我一个人出了错,那就会给国家带来严重损失。

把10万个人练成一个人,这种人间奇观就是这样产生的。

方向标

每年国庆,北京有四十到五十万人能参加游行,还有更多的人,号称有一百万人,参加国庆节晚上的游园活动。比参加游行更幸运的人,上观礼台观礼。天安门城楼两边,各有七座红观礼台,红观礼台下面,东西又各一座水泥砌成的灰观礼台,遇上大庆时,还会有用木板搭起的临时观礼台。级别低的人,比如各省市的劳模或官员,在临时观礼台和灰观礼台上观礼,级别高的,比如国家级的劳模、官员和知名人物就上了红观礼台,能得到各种观礼台票的,每年有四五千人。而更高级的嘉宾,比如外国国家领导人,就上了天安门城楼。

但每年仍有更多的北京人不能参加国庆游行——以北京数百万人的人口,大多数人是参加不了的。如果他们又没能参加游园,就只有待在家里听收音机的现场转播了。其实家里如果没有收音机也没关系,那一天在北京的大街小巷,到处能听到广播声,尤其是在文革中,全北京遍布高音喇叭,你无论走到哪,都会听到广播员激昂的声音:“现在,是工人的队伍走过来了!……”晚上,人们会走到每一个空旷之处,伸着脖子往天安门的上空去寻找礼花。在国庆节这一天,天安门就是一个巨大国家仪式的中心舞台,而每一个北京人,都成为这个舞台的一个小小群众演员。

温飚说,她很多次去天安门都是因为参加政治活动,比如,到长安街旁列队跳着舞欢迎外国元首。林晓则记得,曾在1970年在天安门广场当过“毛主席发表5?20声明”大会的标兵,在1976年在天安门广场参加过庆祝粉碎四人帮的百万人大会。至于文革中为庆祝毛主席最新指示发表而连夜游行到天安门,次数多得数也数不清。

而给她印象深刻的,是1971年的林彪事件。那一年她参加国庆游行的“前卫方阵”,苦练正步已经两个多月,眼看离国庆只有十几天时,突然戛然而止。李永明回忆到这件事,记得那天阅兵部队接到通知,连午饭都没让吃就撤走了。虽然大家都猜不出究竟出了什么事,但是,什么结果也都能接受——那是一个翻云覆雨,什么可能都会出的政治年代。从那一年以后,北京不再搞国庆游行,直到1984年,为庆祝35周年大庆,搞了阅兵加游行。

正是在这一年,北京大学的学生们在游行队伍中打出了“小平你好”的横幅。当时,李永明正在东标语塔下的指挥车里,老远看到了这一幕,大吃一惊。怎么办,放不放学生队伍通过天安门?

“从我们组织者的意图来讲,不希望有游行方案以外的东西进入广场。进入以后都麻烦。我们得处理,而他们可能受到惩罚。”但当李永明看清了横幅上的字以后,认为,这是对领导人的赞扬,可以放过,经向天安门城楼请示,放行了。

这条写得不甚工整的横幅,引起巨大轰动,竟比那些精心准备的金碧辉煌的大标语,更打动人心。

2008年的7月,已经退休十多年的李永明又一次来到天安门广场。在他眼里,这个他曾经度过了无数日日夜夜的广场,基本还是那个样子,变化不是很大。但是,他进入广场时,被要求安检。李永明表示很理解:“这跟形势有关。要奥运了嘛。”

李永明的另一个感受,是现在到天安门广场的人,外地人多,北京人少。