《中国不高兴》是宋晓军、王小东、黄纪苏、宋强、刘仰五位作者的文集,分为三个部分:“中国为什么不高兴”“中国的主张”“放下小菩萨,塑伟大之目标”,通过批判中国现实、揭示中西关系来呈现以下主题——中国要做一流国家,依托国家大目标实现众生幸福平等,告别自我矮化的精神历史。

作为一本引起各方争议的政论作品,《中国可以说不》的“升级版”《中国不高兴》迅速热销已经是板上钉钉的事。而此书的两位作者宋强和黄纪苏在接受专访时,从另一个维度解读了这本已经被标签化的书,在他们看来,《中国不高兴》是给中国知识分子看的,以用来“鞭策他们,刺激他们,唤醒他们”。

《中国不高兴》掀民族主义激辩

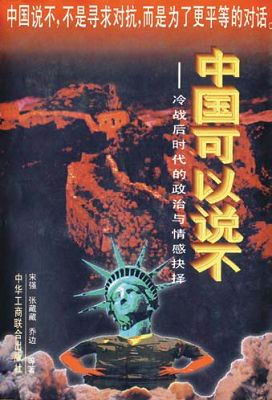

1996年《中国可以说不》的出版,是1990年代中国大陆民族主义情绪自然反弹的标志之一,震动西方世界;2009年,《中国可以说不》一书策划人张小波再次抛出《中国可以说不》的“升级版”《中国不高兴》:“再次向西方摊牌”、“为愤青而作”、“民族主义再次升温”……林林总总的标签式评价再次扣在这本必将引起各方争议的政论作品上,但《中国不高兴》的迅速热销已经是板上钉钉的事。

除去出版社为宣传需要打出的广告噱头和书中情绪性的表达,《中国不高兴》可能比《中国可以说不》走得更远。几位作者通过这本书希望达到的需求,也许不仅仅只是表达中国未来国际政治走向的民间思考,刺激、惊醒浑浑噩噩的知识精英也许是本书的另一个重要主题。

热播中的《我的团长我的团》第16集中,团长龙文章对师座虞啸卿说了这样一句话:中国人爱安逸,死都不怕,就怕不安逸,命都不要,就要安逸,就这毛病,连师座都没逃过爱安逸的毛病——龙文章得到的是一记耳光

《中国不高兴》可能会令西方不高兴,但真正不高兴的也许是“安逸”的中国知识分子,他们做出的反应当然不是扇作者的耳光,他们或拒绝拿起此书,或绕着圈子反驳,然后继续安安稳稳地过自己的小日子。对此,《中国不高兴》的两位作者宋强和黄纪苏说,这本书就是写给知识分子看的,“要鞭策他们,刺激他们,唤醒他们。因为无论个人和国家都要有大抱负和大担当。否则,不只是西方人、中国人不高兴,整个人类都会不高兴。”

宋强

“用‘新爱国主义’这个词来界定中国民间的这种反抗情绪,是民众立场的爱国主义。”

从《中国可以说不》到《中国不高兴》,13年前批判的东西有变化吗?

宋强:我说那么多年了,大家都没什么进步,国事变化不大,思想界变化也不大,而且骂我们的人永远就是这些人,用的手段还是那一套。那些骂我们的知识分子开口闭口就是自由民主,其实这些东西根本就没有必要和国家利益对立起来。

13年前的《中国可以说不》是非常有意义的一本书。当时精英界弥漫着一种消极的“沉船心理”,就是中国这条船要沉了,大家赶紧要跑。

黄纪苏:当时的中国人对中国毫无信心,但现在我们回过头来看,中国的经济还是在往上走,中国还有很大一个群体把中国往上推。

1990年代中期的时候,当时我们有一种情绪,大家开始明白,我们跟西方是有利益冲突的,而在整个1980年代和1990年代初,大家都认为美国是一个好老师、好恩人。当精英们开始对中国失去信心的时候,民间有一种反思:中国那么差、没戏,我们在世界格局中真的就这样子了吗?这种质疑开始出现了。这个时候,《中国可以说不》出现了,把民间的这个声音说出来了。当大家都在跳船的时候,有人站出来说“不”,我们要有自己的信心。

现在,中国比13年前各方面更加强大了,但我们想说的是,中国不能到这就好了,不能就这么凑合了。中国要树立远大抱负,对世界要有担当,而且由不得你。

宋强:我想补充的是,1996年那样的大气候下,《中国可以说不》的出现是一个非常积极的事态,我后来也讲了,“对抗也是积极的。”

黄纪苏:《中国可以说不》中那种民族情绪实际上是中国开始转变的一种信号,它把这种东西喊出来了,要不然西方就以为中国所有年轻一代都跟着他们走了。

但对这两本书最大的责难可能就是,你们公然宣扬当下中国民间的民族主义,在西方话语里,民族主义已经是个贬义词。

宋强:我认为,中国从来就没有西方概念中的民族主义,中国的“民族主义”都是应激性的,你看去年的一系列事件,中国年轻人的民族主义情绪不都是这样吗?所以我更倾向于用“新爱国主义”这个词来界定中国民间的这种反抗情绪,是民众立场的爱国主义。

黄纪苏:什么“极端民族主义”、“新左派”等等,这些帽子扣在我们头上太简单化了。如果认真看这本书,你真的很难去定义。

“中国要有大目标,精英要有大承担,这才是这本书的核心。”

《中国不高兴》讲的其实只是一些常识而已,普通民众对中国未来格局的常识性思考,比如“持剑经商”。

黄纪苏:我们说的就是常识,比如国与国之间就是利益。

宋强:很多常识大家已经不认同了,我们只是把常识恢复一下而已。比如国际关系,就是利益,但许多人把我们弄得一头雾水,连这个简单东西都忘记了。我觉得,需要提醒一下大家。

黄纪苏:王小东用的一个词我觉得特好,就是“ 天命所归”,就是毛主席以前说的,中国要对人类社会作出较大贡献,邓小平后来也说到,这个目标要等到下个世纪中国成为中等强国的时候,现在我们已经在“下个世纪”了。我们这个国家那么大,它只要存在必然深刻影响这个世界,也要参与管理世界中去。你这么个文明体,不承担这个任务也得承担,你不可能让新加坡去承担吧。中国要确定大目标、大任务,这不是你要不要的问题,由不得你。但我们的精英们呢?他们没有这个目标,也没有动力推动中国去干这个事情,他们还在那儿醉生梦死。我们这么大一个民族,你对世界历史和人类要承担义务,这是一个现实。中国要有大目标,精英要有大承担,这才是这本书的核心。

宋强:我在书里也说了,中国这么大一个文明体,你不是压垮这个世界,就是再造一个世界,要不然你就别混了,而我们当然选择后者。

但有人会站出来骂你们,做出头鸟,让外国人找到“中国威胁论”把柄。

宋强:你不挑战现有世界政治格局,你就得出局,很可能带着整个人类出局。我要说,我们要打倒拳王,也要打碎拳坛,这才是抱负。我们要改造世界体系和注定要被淘汰的现有国际政治经济格局。

但大家都在回避这个问题。

黄纪苏:官方可以回避,但是作为我们民间的立场,就应该直接面对。可惜,知识分子也在回避,甚至在找理论如何回避。为什么会这样?因为知识精英在相当程度上体制化、官僚化了,他们不敢说中国话。他们出来说人话,我倒觉得奇怪。

“知识分子应该明白,中华民族应该往前走一步、走一层,他们要做出选择。”

套用美国政治学家查默斯·约翰逊的“反弹”概念,《中国可以说不》、《中国不高兴》中的民间思考和情绪,可能都是自然的“反弹”,13年前是对西方,今天是对中国内部的懈怠。

宋强:这种反弹非常正常。

黄纪苏:谈到中国和平崛起,我们当然希望一路起来和风细雨,什么事都没有。但你要起来,肯定要对世界现有利益格局产生影响、冲击,你必定要得罪他们的利益。那我们准备好了吗?难道仅仅是靠谈判吗?多送点熊猫、建些孔子学院就行了吗?这是我们的美好愿望,现实并非如此。

但这样一种思考,目前只有民间的思考,很难从知识精英那里听到。

黄纪苏:当然,肯定是民间立场。我们的文化精英,一有点东西就赶紧去卖,但都是些小打小闹的东西。你坐下来跟他们聊天,他们一副副看破红尘的德性,就是瞎混,混点小名小利就完了。但越是这种心态,越做不出有气魄的东西。因为他们不愿意投入更多的时间、精力、想象和理想。这些文化精英说得最多的就是,“你们这些话又在折腾,又是‘文革’那套,我们吃的苦头够多了。”

宋强:一说到我们的千年伟业,我们这帮知识精英就生怕吵了外国人午休似的,我就觉得这种心理是中国人特有的。西方人不稀罕这种东西,人家用不着,人家倒希望你们各个方面都能够把你们的真实想法讲得清清楚楚。

你们出这样一本书,并不在意影响官方立场,更想影响的人其实是知识分子。

黄纪苏:对,我希望知识分子来看这本书。如果他们对世界大势、中华民族未来的走势能看清楚,他们可能就能做出一些更有创造性、更有气魄的东西出来。我认为许多文艺工作者,他们都有很好的天赋,但却没有创造性,在我看来是他们自己把自己埋没了,一天到晚在搞那些小东西,赚快钱。我觉得特别可惜。

包括知识分子。

黄纪苏:对,他们的世界观不对,今天很多人还不知道调整自己,还没有看清世界和历史的大势,所以生活在安逸里。有些精英吃饱了混天黑,我们就从民间角度,把大势说给他们听。知识分子应该明白,中华民族应该往前走一步、走一层,他们要做出选择。(来源:东方早报)