有没有这样一个很苦很惨的人,一生要与父母反目成仇,要与恋人生离死别,要与孩子骨肉分离。

一切都不是天意如此,也不是咎由自取,所有际遇顺应时代的趋势演绎,对,就像一出与时俱进的悲情戏。只需一个主人公,就足以令无数人落泪。

有,有这样的一个人。她是被历史轻描淡写的一个人,被往事支离破碎的一个人,被记忆一言难尽的一个人。

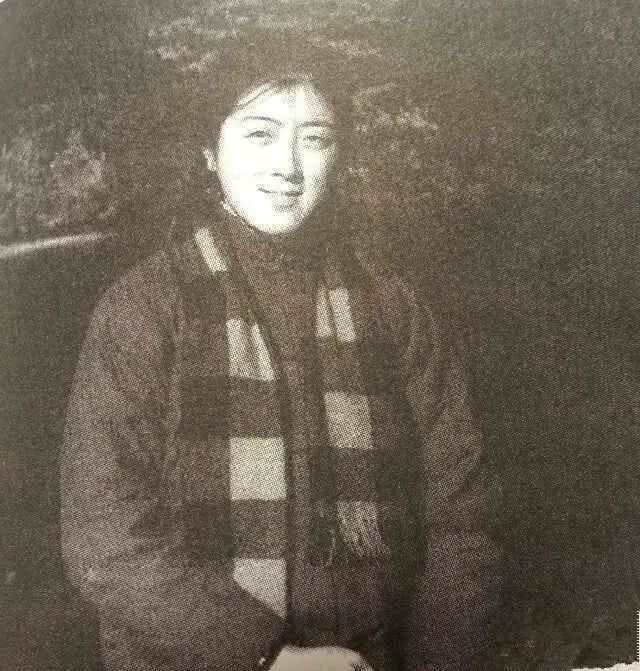

即使她的名字仅有两个字,仍然让人不忍卒读:姚姚。

她用一生,承认了这个事实。

1

1944年,上海全城灯火管制,常常警笛长鸣,乱世之中,姚姚在一家外国人开的医院出生。身边的一个小护士全程悉心照顾,只有有钱人家的孩子才有这种待遇条件。

姚姚的名字真的很上口,姓与名都是随了父亲姚克的姓。可是爸爸是一个怎样的人呢?她没有任何记忆。

那年她还不到两岁,已经牙牙学语会叫爸爸,但爸爸出轨了,妈妈坚决要立即离婚。

她成了单亲家庭的孩子,但很快,在六岁,一个开始记事的年龄,她有了一位新爸爸,叫程述尧。再不久,她又有了一个弟弟,叫灯灯。

因为亲生爸爸对她没有爱,所以姚姚并不抗拒这位新爸爸。实际上,姚姚乐意认同这位新爸爸,她自幼至长,都管程述尧喊“爸爸”,叫得特别亲。程述尧听到了就会爽快地“哎”一声接答。

程述尧特别溺爱姚姚,灯灯出世后,他担心奶妈会忽略了姚姚,特别吩咐: “你不光要宝贝灯灯,也要宝贝姚姚。”

奶妈慈眉善目笑着说: “程先生是好人,到底是读书人,懂得道理。”在奶妈的脑海里,关于姚姚与程先生,一直有一个非常亲切的画面:

他对姚姚是真的好,一下班,手里还拿着包,外套也没有脱下来,就宝贝宝贝地叫。他们要好得像亲父女一样。宝贝欢喜撒娇,可不敢对妈妈,就对程先生。”

姚姚以为可以和爸爸永远同住一个屋檐下,一辈子都不分离。直到有一天,妈妈很凶地指着奶妈问:“你是我的人,还是他的人?”

故事的温度,就是这样随着一个短促而严厉的质问慢慢凝冻了。

原因或多不少在于一个人身上——姚姚的生母——上官云珠,一个把故事渲染得更加沉重的配角。

2

那天上官云珠之所以对奶妈发火,是因为她正在和程述尧闹离婚,而奶妈却站在了程述尧的一边说好话。

至于为什么离婚,是因为程述尧犯“罪”了,成了贪污分子。但上官云珠很清楚真相,程述尧是被冤枉的。要是丈夫贪污,为何不见家里有赃款?她恨这个男人,撒了一个愚蠢之极的谎,自作自受,自毁前程。

程述尧时任兰心剧院收管钱款的经理,他万万没想到上面会突然查账,但他平时根本不做账,临急临忙做了一个凑数的账目,结果审查时一问三不知,贪污罪顺其自然就板上钉钉。

程述尧立马被关押在剧院,为了自由,他撒了一个毁一生的谎,他承认了自己拿钱回家。

在旧社会,程述尧是一个出身好的少爷,从不缺钱,思维也简单。他以为上官云珠从家里拿八百块美金和两个戒指送到剧院,作为赃款退赔就一切太平。其实后知后觉,他已成为最早一批被社会清除出去的人,痛苦的代价不是丢了饭碗,也不是管制劳动一年,而是头上顶着一顶贪污分子的帽子。

上官云珠火气大是正常的。她已经没了旧社会的风光,在新社会,她只是一个四级演员,处境十分难堪。但她从不抱怨,思想上,她主动反省自己虚荣,交代过去是想要过大明星出人头地的生活。行动上,她拼命工作,为灾区筹款义演,劳军义演,因为劳累过度,还犯了肺病。

欣慰的是,她终于得到了文艺界的器重,噩梦的是,丈夫成为了她事业上的一堵墙。

程述尧已经是她的第三任丈夫了,结婚,就像过家家一样,所以离婚,上官云珠也一点都不含糊。她不希望自己的努力前功尽弃,那就必须与程述尧划清界限。

程述尧搬出了孩子,苦求上官云珠顾念两岁的灯灯,心疼没有爸爸的姚姚,奶妈也在一旁附和,求她不要狠心拆散一个完整的家庭。上官云珠没有心软,反而被说烦了,她摔门而去,没有留下任何商量的余地。

家就这么散了,姚姚跟了妈妈,那年她九岁,弟弟灯灯跟了爸爸,那年两岁。

妈妈呢?

妈妈又结婚了,一个叫贺路的男人成了姚姚的继父。他是家里曾经的熟客,突然间就成了主人。

姚姚讨厌他,心水清得很的奶妈也恨不得当面骂他猴子。

3

上官云珠有三个孩子,但唯一一个跟在身边的只有姚姚,她完全是把姚姚按照自己为模子来打造的。

像上海有钱人家一样,姚姚从小就要练习钢琴,到了周末就由保姆陪着去老师家上课。上官云珠给姚姚下了重规矩,一有空就要抽查她的钢琴弹得怎样,要是不好,就会用竹尺打手板,有时候生气了,下手就会忘了轻重,但姚姚从来都不会哭。

她的玩伴张小小说: “姚姚妈妈对姚姚管头管脚,一直管到我们玩的时候姚姚不小心跌了一跤,马上央告奶妈不要告诉她妈妈。姚姚怕她妈妈。”

她要成为妈妈心中的淑女,小小年纪就跟着妈妈出演《三毛流浪记》。她穿着白纱的绣花裙子,头上扎着蝴蝶结,在照相时规规矩矩袖着手,妈妈的朋友见到她,总会说:“好乖呀!但是不如妈妈漂亮。”

姚姚不太习惯看到妈妈的朋友,每次都会低着头,垂着眼帘,让别人看不到自己的眼睛。

人家见她一副忧郁的模样,忍不住可怜,问她,“有心事吗?”

姚姚默默不说话,直勾勾地看着地板,旁边的人就会很自然地接话解围:“那幺小的小孩,能有啥心事。”

眼睛是通往心灵的窗口,心事都藏在了眼睛里,姚姚不轻易示人。

因为没了爸爸,又怕妈妈,姚姚在家里没有了活泼气。但爸爸带着灯灯搬走后住的并不远,姚姚不练琴的时候就会跑去找爸爸,经常会待到很晚才回家。

上官云珠知道这件事,但并没有说什么,也从不过问。

姚姚很清楚爸爸和妈妈已经离婚了,但她绝口不提离婚的事,像往常一样跟爸爸撒娇,跟灯灯玩闹,就好像离婚只是大人的事,与她无关。

小学毕业后,姚姚考进了上海音乐学院附中的钢琴专业学习钢琴。她是班里最闪眼的一个人,衣服是最讲究的,用的东西也是最贵的,鞋子也是全班羡慕的发亮的皮鞋。

那时社会风气都以艰苦朴素为荣,姚姚明显不合潮流,所以她很注意掩盖自己的家庭条件。但人家一看她白白净净的皮肤,就知道是一个娇小姐。有营养的孩子才能吃成这个模样。

同学约伯说, “我印象里她是碰不得的,一碰就眼泪汪汪,要哭的啊。”在班上,姚姚不太爱讲话,遇到一点点事,她马上就会脸红,而且很红,连眼皮都是红的通透,是娇小姐的羞涩面孔。

但高兴时,她的反差又有点大。对男同学,她会突然从背后开心地抱别人一下,这样的举动很不妥,她自己却觉得很随便。

“她就是这样的作派。那时候没有人敢这样做的。所以别人会议论,她妈妈在生活上就是比较随便的,她也是。”同学仲婉说。

4

上官云珠生活很随便,结了四次婚,但没有过真正的爱情。这一点,姚姚和妈妈相反,她很在乎男女之间的爱情,青春萌动时就主动追了班上的男同学。

她给那位男同学写了一封信,约他看电影。但那位男同学转头就把信交给了班长,事情一下子就在全校传开,大家都带着警惕和鄙夷的目光看姚姚,同学们要开小组会分析批判她的思想问题。

姚姚丢了大脸,她又羞又气,不断地在心底里拷问那个男孩,可以不喜欢我,但为什么要捅出来。

她委屈得不得了,在家里抱着被子哭,两天没去学校。后来在老师的出面调停下,事件才平息了。

老师习惯性地单纯认为这只是一个小女孩闹闹小别扭,但姚姚却在日记里把事情的负担描述得非常严重:

我认为自己是全班全校最差的人,别人都看不起我,无论学习、思想没有一样是好的,满身都是疮疤,抬不起头来,我想自己以后要不声不响做老实人,自己也不可能好到哪里去了。

就是在那一年夏天,灯灯在姐姐家,看到了不愉快的一幕。

那天妈妈回来的很晚,饭桌上给她留了饭和菜。吃饭的时候,姐姐自觉在妈妈身后打扇,妈妈就一边吃饭一边对姐姐训话。说到一处生气的地方,妈妈骂的姐姐很厉害,姐姐回了几句嘴,妈妈脸一沉,整个人站起来,回身就打了姐姐一个耳光。

妈妈打完姐姐,反过身坐下来吃饭,没有再说话。姐姐没有哭,谁也不看,很平静,眼睛甚至看不到泪花,继续恭恭敬敬地站在妈妈身后扇啊扇。

那一刻很安静,静得能听见此起彼伏的心跳,灯灯很害怕,他就躲在客厅的高背沙发后面偷偷看着,每分钟都漫长得心慌。他当时想: “可能这种事儿不是偶尔,妈妈跟姐姐发火不是偶尔。”

上官云珠动手,是因为知道了姚姚在学校早恋的事。但其实姚姚只是表达了自己对那位同学的喜欢,甚至仅仅只是有好感,并没有达到恋爱的程度。是时下一言一行都夹杂着紧张的风气使上官云珠的盛怒在一瞬间爆发,姚姚的任何行为失当,都是她眼里容不下的一颗沙子,还是说,她害怕姚姚不懂得保护自己,早早陷入男女感情,成为那个轻浮随便的自己。

5

姚姚从小到大都被上官云珠要求苦练钢琴,但是上官云珠从没问过姚姚喜不喜欢钢琴,姚姚也从不知道自己到底喜不喜欢钢琴。直到老师挑出了她在钢琴方面的毛病,要求她重练基本功时,姚姚的气馁,透露出了自己真实的内心想法:

我不想学钢琴了,我毛病多,手指软,而且小,耳朵也不好。钢琴对我来说太困难了,我对戏剧发生了兴趣,想要换条路走走。

这种想法马上被上官云珠驳回,姚姚突然认清了自己,她说:

原来我只把不愿意继续学习钢琴,看成是自己怕困难,其实, 这也是资产阶级思想的大暴露,应该上升到这样的高度来认识问题,才能更好地改造自己。

是啊,不知不觉,姚姚已经习惯了政治检讨自己,明明这是不能胜任或者不喜欢的事。

不过,姚姚最终因为没考上上海音乐学院摆脱了钢琴,还是上官云珠一手终止的。

上官云珠带姚姚去检查了声带,托关系拜了上海音乐学院的周小燕教授为师,进入声乐系,主修抒情女高音。

那是1964年,20岁的姚姚离开家,住进音乐学院女生宿舍。这就意味着,姚姚摆脱了家,摆脱了妈妈。她真的就像一只出笼的小鸟,激动地展翅高飞,永远也不想回到笼子里去。

渐渐地,同学间听到了许多姚姚烂漫的笑声,她释放了天性,成了一名活泼开朗的积极分子,参加了许多顺应社会风气的活动。随之,她与母亲的关系也发生了微妙的变化。

在全校大会上,姚姚上台发言,说自己有十三件毛大衣,底下的同学当即一片哗然。姚姚在同学面前真诚反省, “这些都是母亲的名利思想对我的拉拢,从今开始,我要艰苦朴素。”

6

1966年,姚姚是最早被打上标签的子女。她的背景真的是糟透了,母亲上官云珠被推倒,生父姚克逃亡海外,爸爸程述尧也进了牛棚。

然而组织还是网开一面,给了姚姚这类人一个改过自新的机会,把他们列为 “可教育好的子女”。只要与家庭划清界限,还是可以进步的。姚姚来到上海电影制片厂,贴了上官云珠一张大字报,正式宣布母女关系决裂。

从此,她没有再回过家,她的家已经成了一片荒凉,被抄了无数遍,什么人都可以上来,没人敢挡,大门都是开着的,喜欢的东西想要可以直接拿走,临走前再把病怏怏的上官云珠打骂一番,正义凛然的行动就算是一气呵成了。

这样的家,回去又有什么意义呢?姚姚宁愿跟着小分队离开上海。

有好心同学劝姚姚回家照顾妈妈。

那时候正值上官云珠术后康复期,她因为患癌头部动了大手术,连走路都走不稳,但还是被赶出了医院。姚姚冷冷的说:“她不愿意我留下。”

情况确实是这样,上官云珠在给姚姚的信中说:“你说要回沪照顾我,我认为不必了。有些事你不太懂了,太幼稚了,将来会吃大亏的。望你早些懂事。别再提请假回来的事了。”

姚姚跟着同学们走了,走的不踏实,一路上出奇的沉静。

这是一趟未知的旅程,她也没料到,在那个禁欲的春天,自己爱上了燕凯。

燕凯根正苗红,是高干子弟,也是一名激进分子。在校园里,燕凯根本不怕别人,蔑视一切鄙疑的目光。他与姚姚公开地出双入对,在大庭广众之下一把抱起姚姚,原地抡着转圈。姚姚快乐极了,她双脚翘起,双手挽着燕凯的脖子,发出响亮的笑声,满脸都是红晕。

看到的人只会暗地里议论,但没人敢上去“大喝”一句:“流氓,你们在干什么!”

同学仲婉说: “他们真的是幸福。当时小分队里有好几对恋爱的同学,大家都是在恋爱中,但没有人像他们那样热烈。”

燕凯已经忘了受到冲击被凌辱的父亲,姚姚也忘了被折磨得半死的母亲,她们躲在琴房,忘乎所以地日夜厮守在一起。

父母苦劫交加,子女纵欲爱情,这种人世间的扭曲画面,凄美至极。

7

1969年1月初,姚姚给弟弟灯灯寄了一封信,问他能不能回上海一趟。那时候灯灯正在山西“修理地球”,接到姐姐的信后,买了回上海的火车票。

在上海音乐学院的大门口,久候多时的姚姚远远地看见了灯灯的身影,灯灯也看见了姐姐向他招手。两姐弟笑脸迎着笑脸,小跑着向对方走来。

姚姚高兴极了,她接过灯灯的背包,把他领到一间很小的琴房,掩上门,姐弟俩笑容凝固,四目相对,她一头扑进灯灯怀里,再也忍不住地大哭出来,“灯灯,很爱很爱我们的妈妈没了。”

灯灯把姐姐抱紧,“我们要相依为命了。”

收到信的那一刻,他就已经预感到了不好的兆头。

上官云珠跳楼自杀已经是两个月前的事了——1968年11月23日凌晨,她从四层楼的窗口跳了下去,正正砸进一个菜农的大菜筐里,那时候她还能说话。

接到消息,燕凯陪着姚姚赶回了家,继父说人送去医院了,姚姚又追去了医院,医院说人死了,送去了火葬场,姚姚又追去了火葬场,火葬场说人已经火化了,骨灰没有留下。

灯灯安慰姐姐,人死了就死了,要向前看。姚姚也明白,生存是第一,没有那么多力气较劲儿了。

三个月以后,姚姚和同级的毕业生一起下放到江苏溧阳军垦农场劳动。

那里的贫瘠令人发晕,没有厕所,只要人一蹲下,狗的双眼就虎视眈眈。

娇小姐出身的姚姚表现得很硬朗,乐观地接受教育,但她对上海,对自己的爱人,所发生的一切,一无所知。

1970年3月8日,她突然被隔离,审讯的人问她, “你和燕凯什么关系?在一起做了什么。”

姚姚心头一颤,恭敬地回应: “你和你的妻子做了什么,我们也做了什么。”

姚姚感到很不安,燕凯肯定出事了。

两个月后,姚姚被释放。她收到了燕凯从上海寄来的包裹,满满的一大包麦乳精,午餐肉,风味鱼罐头和一小瓶蚊不叮。

姚姚很高兴,这时她的心才稍定下来。

但回到上海后她才知道,燕凯在她被隔离的前一天就已经割脉自杀了。

燕凯对自己的手段很残忍,割了很多刀,是求必死的,那年他才24岁。他比谁都明白,挨整的痛苦。

前后不到两年,母亲自杀了,恋人自杀了。姚姚明白,自己是成年人了,要懂得调整好自己的情绪,她对着镜子重新盘了头发,小心翼翼地遮盖住头顶上长出的一绺白发。

8

一年后,姚姚在爸爸家认识了一对常客父子,一个叫开开的男孩走进了故事里。

开开比姚姚小10岁,姚姚不顾爸爸的极力反对,和开开相爱了。程述尧一怒之下,声明和姚姚断绝关系,不再管她的事。

有爱情,证明姚姚对生活还抱有希望,但她对身边的环境是不再抱有热望了。

她与开开生出了一个大胆的想法——偷渡香港出境,她找在美国的生父姚克,开开找他在美国的妈妈。

1972年,他们真的实施了这样的计划,就好像两个小孩手牵手在大人面前表演一种小把戏一样。

结果来到深圳没多久,开开就因为 “形迹可疑”被抓获。滞留在旅馆的姚姚由于原地不动而幸免于难,随后被学校领回。

开开坐了牢,开开的父亲说是姚姚害的,但姚姚的痛苦丝毫不亚于牢里的开开。

那时她已经有了七个月身孕,在体检时被学校查了出来,未婚怀子,她骤然成为了社会最底层的渣滓。

十月怀胎,进医院的时候,有人提前打了招呼,“她是上官云珠的女儿”。医生叹了一口气。产下孩子后,姚姚住进了六个人的病房。她很孤独,没人陪她。同病房的人都知道她的事,但谁也不八卦,对她的伤口保持缄默。

那时候还没有母婴同室,护士把孩子抱出来给病房的妈妈喂奶,六个人就她的孩子没抱出来。姚姚说,孩子不要了,护士就免得抱出来了,怕她看了舍不得。

第二天,护士交班时没讲清楚有一位妈妈不要孩子的事,把她的孩子也抱了出来。姚姚看到自己的孩子,马上还了回去,告诉护士:“我就不喂他了。”

护士感到惊愕,才知道自己出错了,但心里想,这女人心真狠,自己的骨肉在面前了也不抱一下。

姚姚看到了自己不该看到的孩子,她始终很平静,当天一直说说笑笑到晚上。

夜里,熄了灯,蒙在被子里的,就谁也不知道她的事了。

出院那天,护士长最后跟她确认,“是不是不带走孩子了。”姚姚点头说是,然后写下了一份保证书。一对医生夫妇抱走了她的孩子,姚姚得到了两百元营养费。

姚姚是自己出院的,没人来接她,跨出医院大门前,她跟那些萍水相逢的孕妇道了别。她说:“我走了,再见,走了。”

声音很轻,很温柔,真的就好像是一位妈妈对她的孩子说的。

9

姚姚没有哪里可去了。

她害怕回继父家,爸爸家又自身难保,学校又不让她待。

她像一个迷路的少女,找不到回家的方向,无处落脚,好心人问她家在哪儿?她答不上来,家在《常回家看看》的歌词里,家在《儿时上学跟妈妈说再见》的回忆里。

最终,还是那么一点没有消散的人情味救了她。

1973年夏,在武康大楼,母亲生前的一位朋友收留了她,姚姚亲切地称呼她商阿姨。“住到我家里来了,我才看出姚姚没有钱用,省得要命,虽然她住在我这里,不用另外花钱,可一个那么大的女孩子了,身边总要放一点钱吧。”商阿姨说。

姚姚本来可以有一份稳定的生活来源,她可以在学校的分配下顺利到上海乐队的合唱团,但她却出了未婚先孕的大丑事,再结合出身,她的档案已经坏穿底了。

她这样的人不能留在上海,影响太坏,学校要把她分去黄山农场。这事没有讨价还价的余地,这就是惩罚,但姚姚却与组织搞起了对抗:

我过去是做错过事,我犯过的错误,越是被学校当成要我去外地的王牌,我越是不愿意以一种惩罚性的决定给推到外地去,左一个“错误”,右一个“影响坏”……我决不允许这样一些人继续来欺负、侮辱、歪曲我。

姚姚拒绝了去黄山农场。

分配小组的人没有动气,他们只需轻轻地把这样的人挂起来,剩下的就是等她来讨饶。这一招真的是要把人往死里耗,一个人没有工作,那是极度彷徨焦虑的。

姚姚果真赔着笑脸求饶了。她每天都老老实实地去学校,跟在人家屁股后面走,一遍又一遍说尽了困难。但磨破了嘴皮,也只有一句答复: “在上海,你的档案没人要。”

姚姚苦恼极了,她跟商阿姨哭诉: “他们看都不看我一眼,好象我是垃圾。”

学校非得把她分出上海不可,第二次通知她去湖南报道,这是最后机会。

但姚姚又拒绝了,她满脑子都想找一份理想的工作,但学校也难做。其实学校没有刻意针对她,是世界针对她,这是现象,这是姚姚无法面对的现实。

世上的人总是先入为主,就算我再努力,可单位一看到我的档案,一听到我的事,就不会对我有好印象,不会要我去工作。

抱怨再多也是徒劳,姚姚没有出路了,学校决定彻底将她挂起。她每天只能浑浑噩噩地打发日子。读了二十年书,受到了好的教育,以为自己是一名知识份子,结果到头来却在最好的年华荒废了人生,一事无成。

那时候样样事情,都要把她往绝路上逼过去。想起她来,我的心里,那种难过,说也说不出来。

商阿姨总是安慰姚姚心安,但这种煎熬等同于在谋杀她的生命。

10

1975年,音乐学院给姚姚下了最后通牒,如果两个月内仍然没有单位愿意接收她,她就要被强制送到甘肃或青海。

说白了,这其实是给姚姚下了一道缓刑。

姚姚崩溃了,她对玩伴张小小说:“小小,小小,我实在没有办法了,这次我要豁出去了。”

豁出去,指的是离开,逃去香港。姚姚不走,在这里真的是一点前途都没。当她无法预知未来是否会变好,那么心里永远只有四个字,永无天日。

坐牢的开开是前车之鉴,但姚姚是真的不怕的了,她铁了心要走。

这种会陷入万劫不复的念头就一线间徘徊,这时候,一个转机出现了。

两个月的最后限期,姚姚有工作了。商阿姨托关系,给她安排去了浙江歌舞团。这是她喜欢的单位。

姚姚高兴死了,她哈哈地笑,蹦跳了起来。一个一辈子都没工作过的人在31岁找到了工作,这是起死回生的激动,这是拨开云雾见青天的久违喜悦。

小小对她说: “努力工作,有了钱,到那时,你就可以找你的孩子,你们母子就可以团圆了。”小小说漏嘴了,但那一刻,提起孩子,姚姚没有丝毫伤感,竟瞪圆了眼睛,眉毛神采飞扬,拍了小小一下,说, “是喔!小小,这下子叫你说对了!”

1975年9月23日上午,下着小雨,明日就要启程去杭州报道了。姚姚妥妥当当地收拾好了行李,时间很紧,临行前,她骑车出门了,是要辞行一位朋友。

十点四十五分,姚姚经过南京西路,因为有外国代表团离开,那里实行了交通封锁。但谁也没料到,一辆载重卡车突然驶入,将姚姚逼入视觉盲区。车上不知哪来的钩子,挂住了她的雨衣,“啊”的一声惊叫,姚姚被卷入车轮底下,两个轮子在她身上重重地轧了过去。

有人高喊:“轧死人了,轧死人了。”

错愕,惊恐,无助,渺小,茫然,百感交集,这就是命吗?

生活是给了她新的希望的,时代也没有逼死她,也没人害死她。姚姚是死于非命,死于上天操纵着的一切。

告别会上,校方神情坦然地宣布: “她是一个没有为国家做出过贡献的人。”

底下的人听了,眼泪夺眶而出,姚姚用一生,承认这个事实。

上官云珠在《太太万岁》中说过一句台词:

看见苦戏,我就会想到自己的身世。我的一生真是太不幸了,要是拍成电影,谁看了都会哭的。”

悲运交织的母女二人,妈妈曾经的台词,也是她的人生。