王不羊目前工作和生活在纳米比亚,正在国际组织从事媒体方面的项目管理类工作。她在自己的里记录过很多纳米比亚的日常,点开她的页面,你会感受到撒哈拉以南的阳光扑面而来。

2019年研究生毕业时,不羊没有太多对未来的规划和工作的设想,看到有朋友在留学生群里转发留学基金委与国际组织合作的项目,就想试试。通过几轮笔试和面试后,幸运地来到纳米比亚。

不羊生活在纳米比亚的首都温特和克,这是一个高原内陆城市,365天里有300天是大晴天,无论春夏秋冬,太阳从不缺席,气候非常干燥。不羊开玩笑说自己应该五行缺火,经常手凉脚凉,整个人的情绪能量也常年游走在平均线以下。温特和克的常年高温平衡了她的能量,让她心态积极。

毕业后飞往千里之外的陌生国度,开始一段未知的生活。王不羊认为,到一个新地方有一个反学习(unlearn)和学习的过程。反学习是把以前习得的僵化的知识、价值标准和文化规范打散,丢弃不必要的枷锁,代谢掉对身心有害的社会习俗和观念,再跳进一片新的大海,寻找新的角色。全球化给我们提供了这种蜕变的可能。

这期三明治电台,我们想跟不羊聊聊她在纳米比亚的生活,以及如何在脱离学生身份后慢慢寻找自我。

以下为本期节目节选

文字整理|备备

从“随手试试”到前往纳米比亚

备备:今天和我们连线的嘉宾是生活和工作在纳米比亚的王不羊。她现在是一个国际组织项目的成员,今年12月就要结束在纳米比亚的工作了。可以先说一说你是怎么到纳米比亚的,你的研究生在德国,当时学习什么专业?

王不羊:在德国学的是跨文化交际,是一个比较泛的文科专业,挺难在德国找到工作留下来的。我申请去纳米比亚,是2019年六月份,离毕业还有半年左右,我不是一个特别擅长规划的人,看到什么果子就摘什么果子。当时朋友在我们的一个微信群里面转发国内留学基金委和一些国际组织合作的项目,就顺手申请了在南部非洲的偏媒体方向的的一个职位。当时觉得没有多大可能被录取,但最后非常幸运地被录取了。选择纳米比亚,其中一个原因是它是一个以英语作为官方语言之一的国家。我参与的这个项目在纳米比亚应该挺成熟的,大概办了五六年。

备备:你要经历怎样的面试和笔试的过程?

王不羊:每个国家都有自己的国家委员会,先通过中国的国家委员会和留学基金委组织的笔试,通过之后再由他们组织一次面试,再通过后就由国际组织来面试我,确定最终的岗位。

国际组织的面试比较水吧(笑),想来非洲的人确实比较少,最后那一轮那个媒体部的主管很直白地跟我说,到了这一轮,没有其他选手了,你是唯一一个申请咱们办公室媒体岗位的人,所以现在也不算面试,我们就聊聊天吧。那是非常随意的一次聊天。

备备:由于疫情,在2020年,你没有办法直接到达纳米比亚,你回国了一段时间,在线上工作了八个月。那个时候在老家吗?

王不羊:对,我老家在湖南岳阳一个小县城,叫湘阴县,当时回家跟爸妈一起住了八个月。要去纳米比亚的这个决定,他们一开始有一点担心,但是我跟他们说了这是联合国的工作之后,他们就放心了一些,觉得人身安全方面应该没有太大的问题。而且只有工作合同只有两年,有一个时限,他们会觉得有个回国的盼头,就安心一点。于是就说那你去吧。

备备:线上工作期间,你还记得你手上的第一个工作,或者是第一个接触到的当地的媒体方面的选题是什么吗?

王不羊:记得。因为2021年的世界新闻自由日是在纳米比亚举办的,在2020年,我们就要开始筹备很多组织方面、后勤方面的工作。当时我就已经开始跟总部的同事和当地的一些媒体机构、政府部门进行沟通。

备备:到达纳米比亚,你的第一印象是什么?

王不羊:到达纳米比亚的时候是平安夜,12月24号,很容易记的日子。下飞机后的第一感觉就是热!第一次在一个酷暑、炎热的夏天看人家过圣诞节。

备备:纳米比亚在撒哈拉以南的非洲,它的气候非常干旱,你有什么切实感受吗?

王不羊:首先,你会看到雨季和旱季的巨大反差。每当十二月、一月就会降雨,你会发现整个山包,还有身边的所有干黄发枯的植物突然就变绿了,只要两三个月的时间,整个城市的颜色就变了。这边的植被是那种稀疏草原的植被,有点像秃头的感觉,一块一块的。在一片广阔的连绵不断的山脉的表面,会有很多一点一点点缀在上面的小树、小灌木丛。我很少见到非常高大的树,除了仙人掌和一些热带树木之外,基本就是一些灌木。纳米比亚的首都温特和克像一个村落一样,非常小,是依山而建的,站在我的阳台上就能看到附近方圆50公里的整个景观,我几乎天天都能看到自己身边景色的变化。纳米比亚有沙漠,这也是它干旱的一个特征。而且沙漠就在海边,很神奇。

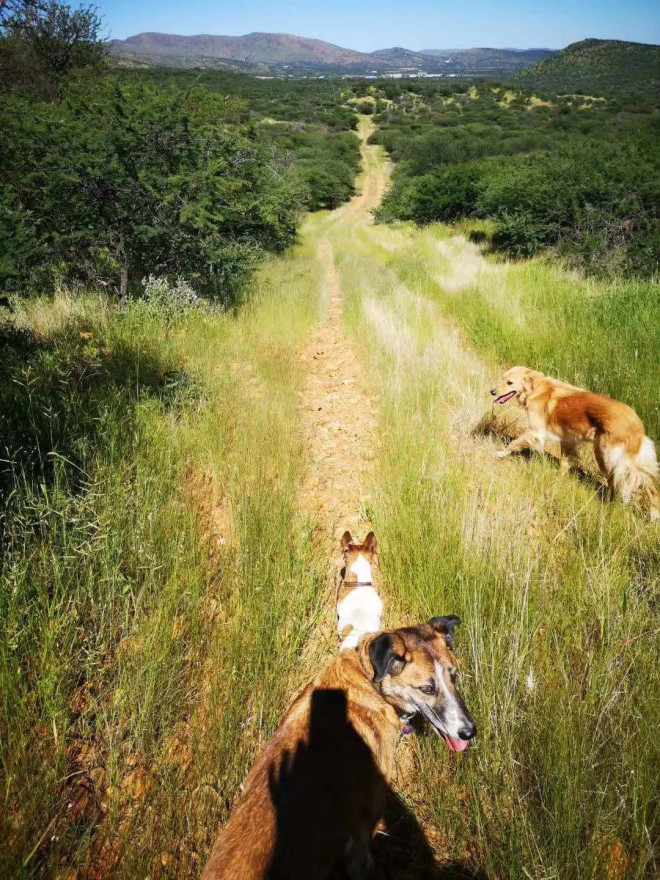

跟房东的狗一起去散步

沙漠里因为连日降雨长出了小池塘

备备:你现在跟房东住在一起对吗,在国内,跟房东住在一起的情况不是很常见。

王不羊:房东的房子比较大,儿子和女儿搬出去之后,她就想着把这两间房租给其他的年轻人,屋里人多会热闹一些。我也是考虑到初来乍到,跟本地人一起生活能更快融入当地的环境,房东夫妇又特别和善,所以就很开心地跟他们合住在一起了。她房东既没问我要押金,也没签合同,可能是觉得工作背景可靠就不太在意这些法律细节。她之前大部分的租客也都是在国际组织、大使馆或者NGO工作的年轻人,其中有挺多中国人的。我现在的室友也是在同一栋楼里面办公的人。我来之前,还有两个中国人在这边住过,他们当时也在我现在工作的楼里办公。

“国际公务员”的日常

备备:你现在所在的机构日常在做一些什么样的事情?

王不羊:我们的工作性质或者说我们的身份可以叫“国际公务员”,有点类似政府部门的工作,只不过是在一个国际组织,这个国际组织周旋在各个国家的政府之间,承担协商、沟通、谈合作的这样一个角色。我所在的部门负责媒体方面的工作,会和当地的纸媒、电视台、校园媒体进行合作,推动一些媒体相关的项目。

备备:当地的媒体在关注一些什么话题?当地人平时通过什么方式了解自己的城市和国家正在发生什么?

王不羊:这边有两个主流的电视台,第一个是NBC,是政府所有的国家电视台,另外一个叫One Africa TV,是一个私有的电视台。有电视或者能够购买到电视节目服务的人就会通过电视来了解当天主要发生的事情,比如国际和国内的新闻,我的房东几乎24个小时开着电视,房间里面一台,客厅里一台,滚动播放新闻,他们天天在电视上面看新闻。年轻人就是用手机看新闻,各个纸媒、电视台、广播台都有自己的社交媒体账号。也有很多人会看报纸,超市里会有专门的一个角落卖当地报纸,甚至有一些从德国过来的杂志。这里之前是德国的殖民地,现在仍受德语圈文化的影响。

最近当地人比较关心的事情是关于政府腐败案件的调查进展。另外,我感觉在首都圈,LGBT的话题也非常受关注。还有一些民生问题,例如在纳米比亚北部,跟赞比亚、津巴布韦和博茨瓦纳交界的地方,有非常大的一条跨境河流,但那边的人依然非常缺生活用水,很多人必须要每天提着水桶到河边打水。然而河里有很多鳄鱼和河马,经常会看到有人在河边被鳄鱼攻击的新闻。

备备:可以介绍一下你们机构平时开展的项目吗?

王不羊:我在的部门负责媒体这边的项目,其他部门的同事负责教育、文化、科学等方面的内容。在教育部门里还有一个小分支,主要是做性教育的普及。撒哈拉以南非洲应该是全世界艾滋病感染率最高的地区。纳米比亚20%左右的人口都被确诊为艾滋病阳性,这是一个非常大的公共议题。因为年轻人性生活比较开放、频繁,性安全意识又比较薄弱,我们媒体部和负责性教育的部门在前段时间决定合作,一起给大学广播站的播音员们开展培训活动,教他们怎么样去报道校园性暴力、艾滋病防疫,因早孕而辍学的问题以及避孕的重要性等等。总而言之,希望通过广播这一媒介普及性教育相关的知识以及对性教育的正确认识。

在纳米比亚当地也有调查记者这样的角色,我们在今年四月份的时候跟这边两个比较主要的媒体机构一起举办了一个调查记者的工作坊,请来了一些南部非洲的专家,给12位记者上了一周的课。

备备:你在当地做的一些项目也会涉及到性别议题,这方面你有什么自己的观察吗?

王不羊:这边的传统文化里女性还是处于比较次要的地位。但在首都圈里,女性在公共议题上的参与度非常高。不管是艺术展的策划,主导种族和身份认同的讨论、去殖民化的呼吁、关于LGBT或其他示威活动的组织,大部分都由女性牵头发声。但首都圈子在性别议题上的进步性并不代表全国的平均水平,只能说声浪比较大吧。,我跟身边的一些女性朋友聊天的时候会发现她们在关注各种公益活动,比如月经贫困、社区食物扶助、村落图书馆等等她们非常不介意自己在公共空间中露脸和发声。我所在的职场环境当中,女性的数量其实还挺多的,跟我们打交道比较多的政府信息部的副部长就是一个26岁的女孩,今年刚获得联合国人口奖。纳米比亚最大的报刊《纳米比亚人》的创刊人也是女性,参与了纳米比亚的独立运动,是一位反种族隔离的斗士。

穿纳米比亚传统服饰的女性

备备:你能观察到的,首都和其他城市的贫富差距是怎样的?

王不羊:我没有查过数据,但这边失业率挺高的,自杀率也是非洲第四高。温特和克跟国内的北上广一样,是所有年轻人都想来的地方,它的人口大概占了全国人口的1/10。首都圈的贫富差距也挺大的,我住的这个区偏国际化一点,算是当地中上产住的地方,然后往外面辐射一点,就是中产阶级居住的区域,然后再到平民化,再到贫民化,是这样一个收入递减的地理分布。从我住的地方往北开车十到二十公里之后,就会看到一溜一溜的铁皮房子搭在路边。那些房子没有电,得步行去公共水龙头打水,用水也没有厕所和浴室。很多人都跟我说:“你生活的圈子只是一个泡沫,你还没有感受到贫民的生活是什么样子。”好在工作能让我跟不同背景的人打交道,不同阶层的人都接触过。尤其是我们举办的面向当地青年的很多工作坊能让我打破舒适圈,看到不同的人和故事。

备备:你在当地用Tinder认识了一些年轻人,你的工作环境中年轻人居多,他们在日常生活中关注一些什么样的事情?或者焦虑一些什么事情?

王不羊:我在工作当中接触到的是中青年人,大概三四十多岁。但是平时交往的朋友稍微年轻一点。我在Tinder上认识的第一个的朋友是一个记者,他24岁,是马拉维和津巴布韦的混血,在纳米比亚这边生活。当时跟他出去约会的时候,我发现他和他的朋友们非常喜欢喝酒。可能是因为压力大,酗酒饮酒是这边非常普遍的年轻人文化。每到周五晚上就是他们的喝酒的时间。那时我对记者这个职业还是带一些粉红泡泡的想象,我会想,他跟朋友们出去玩会不会讨论时政?讨论自己要写的故事、文学?但是他的闲暇时间都被酒精填充:红酒,烈酒,啤酒。有一次去参加生日聚会,我期待着大吃一顿,还能蹭块生日蛋糕吧,但那天什么都没有。没有饭,没有肉,没有菜,没有生日蛋糕,没有蜡烛,只有鼓点急躁的音乐、抖臀舞和酒,他们可以从下午三点一直蹦到晚上十二点。但我也意识到,这可能是年轻人的日常。

备备:酒精是他们的国民文化的一部分吗?

王不羊:算是。我感觉酒精是他们的一个“应对策略”,因为这边失业率很高,达到了21.7%,很多年轻人没有工作,酒精就是他们面对失落和压力的发泄方式。

在一个媒介素养的项目里,我们拜托了一些培训机构来推荐老师帮我们开工作坊,培养青年人在社交媒体上的行为规范和批判思维,识别假新闻,拒绝仇恨言论和网络霸凌。我发现大部分培训老师其实没有大学文凭,他们可能高中毕业之后就出来工作了,多年下来,积累了一些零碎的经验。这些散装老师都非常努力地想要争取各种工作机会,就算我们的工作坊只有一个星期,或者断断续续地一个月,他们也都非常想要通过这种短期项目赚一些钱,给家里一些补贴。而来接受工作坊免费培训的年轻人,最想要的东西就是证书。他们需要各种各样的资质、证书来给简历贴金。大家真的很急,想要快点找到工作。

其实在这边上大学也算是某种特权,不是所有人都能够负担得起的大学学费很贵,比国内要贵很多。

备备:是指金额方面很贵吗?还是相比当地的收入水平很贵?

王不羊:金额很贵,学费折算下来可能每一个学年要两三万人民币。当然政府也提供学业贷款,但有一定的门槛和标准,不是所有人都能申请上,也不是所有人都愿意背负贷款去完成学业。我男朋友一个朋友,他就决定不去上大学,因为家里没有条件,他也不想申请贷款。后来他自学动画,现在在一个电视台做平面设计工作。

纳米比亚生活趣事

备备:你的每日书里写过一个很有意思的经历,是跟着当地的一个电台节目去巡街。这个电台节目跟警方合作,晚上到一些案发现场做现场报道,你当时还签了生死状。

王不羊:对,挺夸张的。其实这不是我的工作内容。我男朋友的上司之前是做电台记者的,有一次我去男朋友办公室看他时,跟他上司聊了起来。他听说我是做媒体方面工作的,就问我对参与这档电台节目感不感兴趣。我一听就很激动地答应了。隔了几周之后他就安排前同事带我们一起跟着警察去巡街。正式出街之前我还瑟瑟发抖地签了生死状,活动过程中要是出了任何事情都跟他们没有关系。到了警察局之后,他们还给我发了一件儿防弹背心,告诉我:下车的时候跟着警察走,要是出什么事了就赶紧上车,并且不要妨碍公务。

那天晚上有好几台车一起上街,我和男朋友跟警察头头和电台记者同一台车。晚上九点多的时候有人报警说他儿子拿刀伤人了,要警察马上赶过去。总之我们一直处于肾上腺素飙升的状态,从警局到事发地点来回转动。

备备:你觉得当地的治安怎么样呢?

王不羊:晚上还是不要一个人出去走路比较危险,抢劫之类的事情还是经常发生的。但有车的话就会方便很多。

备备:你之前还告诉我,你的一个女生朋友有吃沙子的习惯,这在当地普遍吗?

王不羊:谈不上普遍。我把这位朋友吃沙的经历分享给房东听时,她就非常惊讶,以前从来不知道还有这种事儿。但是在本地女性,尤其是孕妇之间,吃沙子不算新奇。这边信灵的人比较抗拒吃药或者吃补品,她们认为缺什么就应该从大自然里面去找。而吃沙子被认为能够补充体内缺失的铁元素和其他微量元素。虽然我不知道有没有科学依据。

备备:吃沙子这个事情你有尝试过吗?

王不羊:试过。口感嘎吱嘎吱,可能大家小时候都好奇试过吧,就是土的味道。放嘴里没几秒就赶紧地吐出来了。大家可能以为吃沙子是把它吞下去,其实并不是的。吃沙的人只是把它放嘴里,将水分或者营养物质吸出来之后就吐掉了。

备备:像这样子的沙子要到什么地方去找?

王不羊:很难描述,每个人的口味不一样,捕沙的地点也不一样。要自己去试,像神农尝百草一样。我的朋友是在市郊的山包里找沙子,每次都拉我去。有时是每隔一两周,或者一个月。一般是刚下完班,下午五六点的样子,她就会把我劝上那辆小皮卡。我打掩护,她挖沙。其实吃沙子是瘾,上了瘾的东西就会对身体有害,她也会尽量克制。据说白蚁巢附近的沙子比较受欢迎。白蚁巢就是由白蚁在土壤里掘穴,而慢慢在表层拱起来的小山包。

备备:当地人的饮食是怎么样的?

王不羊:非常“肉食动物”。比较常见的传统菜肴是走地鸡、牛肉和羊头。还有一种剁得碎碎的菠菜泥,和豆泥混在一起,也挺好吃的。主食是一种很像糯米团子的东西。其实总体来说跟国内的饮食有点像。但是我大部分时间还是在家里自己做饭,满足自己的中国胃。这边有很多人开中国超市,自己做饭也挺方便的。

我的房东很喜欢吃饺子,我只要做了饺子就会给她一份。但因为疫情,房东爷爷又80岁多了,我们还是保持了一定的距离,没有经常分享食物。

备备:你还写过的一件有意思的小事,你睡觉的时候把腿弯起来,当地的朋友不能理解。

王不羊:是的,我睡觉习惯性屈腿,这样可以缓解腰部不适。当时去北部出差的时候,一个同事的家就在附近,她就把我叫到家里去住。当天晚上我们睡同一张床,她半夜突然把我的腿砸下去。我从床上弹了起来,一脸懵逼。结果第二天、第三天发生了同样的事情。我受不了了,问:你为什么要把我的腿拍下去?还是以令人十分泄气的毅力和暴力,连着好几晚这么做,你不用睡觉的吗?

她说,我以为你被什么脏东西附身了。有些人觉得把腿曲起来是七八十岁的老年人才会做的事情。如果年轻人这么干,要是是做噩梦了,要么就是被什么东西附身了,不是特别吉利。她没忍住帮我纠正了一下。

去北部出差时跟着同事住进了她的老家,体验了一下乡村生活

备备:纳米比亚的宗教文化也是跟我们很不一样的,当地很多人是基督教徒。

王不羊:对,非常虔诚的基督教徒。我还在国内时,有次跟同事一起开线上会议,正好碰上一个宗教节日。会议结束后一位年长的同事突然提议大家一起祷告。我们就毫无预兆地开始在视频上云祷告了好几分钟。祷告完之后,又开始唱歌跳舞。在这边推广性教育也会受到非常多的宗教势力的阻碍,例如有时候我们开一些工作坊,想邀请教会的人士来。但对他们来说,“性”是禁忌,不应该拿到公共空间来讨论,于是也很少出席这类活动。我们想把性教育纳入当地的中小学课程体系,但也非常难推动。

备备:你还记录了童子军的活动,这是一个当地青少年一定要参加的活动吗?

王不羊:不是,只是一种青少年社会活动。童子军教儿童和青少年一些野外生存的技能,例如生火、搭帐篷、砍柴、打绳结、使用刀具等等。这是自愿参加的课余活动,我加入的这个小队每周五都会定期组织活动。

备备:这些野外生存技能是他们生活中真的用得上的吗?

王不羊:徒步露营时可以用上,平时在城市里生活倒是用不上。大家可能以为当地人学习这些野外生存技能是为了防身,万一遇上豺狼虎豹啥的可以保命。这是个误会。其实大多数本地人根本不喜欢往户外跑。我有个德国白人朋友跟我讲,她之前邀请她的黑人前男友去徒步时,被拒绝了。他说:我不徒步,徒步是你们白人的事情。“徒步”算是一个城市概念吧,生活在自然里的人不需要徒步这个事情来缓解压力或者是去特意接触和感受大自然,他们就生活在自然里。

未来计划,从Nobody变成我自己

备备:今年12月,你就要结束在纳米比亚的工作。你说你是一个很喜欢去不同地方,尝试不一样的工作、不一样生活的人,为什么想选择这种生活方式?

王不羊:我现在倒是想住在纳米比亚,也许接下来五年我都可以留在这儿。我在这里找到了归属感。可是我的工作合同要到期了,很难再续约,在当地找到合适的工作也不容易。如果硬是想留下来,也可以。我可以去一些中国的建筑公司做翻译、助理或者搞项目管理,但那不是我的职业规划。我不想为了留下而留下。

此前的很长一段时间,我都感到非常游离。在国内,我从县城到大城市上大学,那种错位感会让我觉得没有办法融入到任何一个环境当中。我一直处于自我怀疑,自我反思,自我搏斗的状态。从国内到德国去留学,又是一个巨大的落差,我好像在前面的人生当中很难享受生活本身,一直在寻找自己的定位。所以我会有那种感觉,要是可以一直流动,去更多的地方,我也许就能更清晰地找到自我,知道自己想要什么。

来到纳米比亚之后,我觉得我好像找到了一些线索。但温特和克的生活图景又是非常村落式的,我害怕呆久了又会被禁锢在里面。

我现在比较感兴趣的是国内的Peer挚行者项目。这个项目的志愿者会被派到一些县镇高中,把图书馆用作公共空间,带领高中生们讨论一些成长议题和社会责任,比如卫生巾、方言保护、垃圾回收等等。让高中生们在平时的作业考试之外有一个自主探索和个人成长的空间。

我自己从县城出来的,了解县镇教育资源的传统和保守。除了学业之外,很难找到自己的锚点。如果没有高考,没有研究生考试,没有主流意义上的正经工作,我的方向是什么?存在的意义是什么?我在上高中的时候,完全没有看到其他可能性。回望自己成长经历的时候,常常会不知道发生了什么。如果有一个空间可以让我花半年或者一年的时间跟十六七岁的青少年一起探索他们的可能性,探索自己过去的盲区,那是十分令人期待的。虽然志愿者每个月只有2000块的津贴,但是我想做这件事。

我觉得国际组织的工作有点不接地气。虽然我学到了很多,看到了当地的人情风貌,但始终没能到项目前线和群众面对面地打交道,只是一个中间人。

备备:你在纳米比亚不到两年的时间,说长不长说短不短,我觉得你跟当地建立了很深厚的感情的,你对这个地方的个人感受是怎样的?

王不羊:这是我第一次脱离学生的身份尝试融入新的环境,寻找自己的定义。不管是作为一个工作人的身份还是在闲暇时间去探索各种兴趣爱好,我觉得纳米比亚都给了我足够热烈,足够开阔的空间。

我作为学生的身份去过的城市,记忆比较苍白,就是图书馆、学校、食堂的三点一线,交际圈也只是身边一起学习的朋友。但是工作之后,生活变得更立体,这种立体感搭建了我跟这座城市的关系。在温特和克,如果我想做心理咨询,我知道应该问谁,如果脊椎不舒服,我也知道该找哪个物理治疗师,我也了解整个保险系统,会跟朋友讨论、花时间去算哪一个套餐比较划算。工作方面,例如我想要推动某事情的报道,我知道哪家媒体能够帮上忙。生活上,园艺店、集市里的手工艺人、农夫,或是有意思的书店,我都会知道这些资源在哪。这一点一点的足迹,支撑起了我在这座城市生活的记忆和支点。丰满,很难割舍。

和当地人一起玩飞盘

学习的时候,大家都想做第一名,拿奖学金,但我痛苦,得不到认可还要那么拼命地努力。工作后我对自己说:上班尽到本分就好,下班时间过后绝不加班。这给了我非常多的业余时间去学各种东西、跟人打交道,让我建立了生活里面各种小小的触角。

备备:对很多人来说,非洲是个有点模糊的地理名词。我认识了你,纳米比亚这个地方对我来说就具体了起来,很想知道你在到达那里之后对非洲的一些认识。

王不羊:其实来之前我就知道他们跟我们是一样的,大家都是人类,有一样的喜怒哀乐。来了之后会有更深的感受。跟他们一起吐槽过生活里的糟心事儿,喜欢过同一种食物、分享过同一种喜好之后就会就会真正了解到我就是他们,他们就是我。

其实我对纳米比亚我还是一知半解, 只是对首都温特和克比较熟悉,因为我在这个城市生活过。而它只是非洲大陆拼图里的一块小小的碎片。我无法自称了解非洲。我希望尽量把自己的认知具体化,避免落到对一个庞大事物充满偏见和狭隘的视角里。

备备:在三月我们相遇的每日书光合作用班,我跟班主任在你们每个人的页面上放了一个植物的“种子”,它可能是一个植物的名字或者一张植物的图片,然后让大家来认识这种植物。当时你写了一段话,你说为什么同样的植物在不同的地方会被大家赋予不同的名字?可能是因为它在不同的环境下,生长形态会有一些不同。联系到今天跟你的聊天,我觉得你在不同的环境下确实有你独特的生长状态,你不断在寻找更适合自己的生活方式。

王不羊:好喜欢这段结尾!是的,纳米比亚让我看到了这种生活方式的可能性。