南方人物周刊报道 这是“世界上最纯洁的国家”:男子必须蓄须,所有妇女必须蒙上面纱,与人通奸者就要被石头击毙。

这里禁止出售电视机、收音机,但卡拉什尼科夫冲锋枪和四驱越野车却深受欢迎—他们禁止一切非伊斯兰音乐,却允许枪声和死者的呻吟。

当然,这也是“世界上最神秘的国度”:很少有人知道它的领袖到底长什么样子,但据说他却无所不在;他们潜藏在深山丛林里,仅凭卫星电话相互沟通,就连他们的新闻发言人也是与世界各大媒体单线联系—至于那个阿拉伯富豪本·拉登,更不知道他们把他藏到哪里去了。

最有意思的是,他们拒绝拍照。

他们不愿意把一切有生命的东西呈现给别人看到。

我们的摄影师只被允许拍摄烈士,因为他们已与万物同尘,不再具有生命力。

而在烈士之外,摄影师也偷偷摸摸地拍摄到了另外一些东西。

Michel Setboun,一个至今身体内还保留一颗子弹的法国摄影师,他长年关注亚洲的信仰世界,以拍摄过伊朗最高领袖霍梅尼而饮誉国际。

这一次,他用他的镜头记录了那个奥马尔时代的阿富汗、塔利班—这一“最纯洁”也“最神秘”的国家、组织。

来到我们国家的那些在异教徒政府庇护下的NGO和那些政府没有区别。

他们谎称来帮助人民,其实只是那些统治者的同谋。

这就是为什么要禁止他们的任何活动,不管他们是修路、架桥、建诊所、建学校或是做任何其他事情。

如果一所学校是他们所建,必须烧掉。

如果他们被要求关闭却不顺从,必须烧掉。

但烧掉之前,需将所有的经书取出来。

——奥马尔的指令《圣战者战士守则》

留胡子是一种态度

这宝贵的签证绝对可称得上是一张“文凭”。

只有通过一场艰深的考试才能获得,而它却能让你顺利进入阿富汗伊斯兰埃米尔国!

阿富汗领事馆旧址,邻近巴基斯坦白沙瓦的开伯尔山口,那是一栋英殖民时期遗留下来的别墅。

这一高大的石灰建筑群,在那片满目葱翠的草地上留下了一片片洁白的痕迹。

大家都在那里焦急地等待着副领事Wali Na?mi先生的出现,这个人将为我们发放前往塔利班的签证。

身为一名出色的外交家,在过去20年中,Wali Na?mi成功地周旋于周边各国之间。

而在这么多年的外交生涯中,Wali Na?mi始终秉承着塔利班成员的宗旨—作为毛拉·奥马尔的“学生”,他将永远忠诚于那位“铁腕领袖”。

在奥马尔的统率下,塔利班攻占了阿富汗境内的大部分地区,并以此来推广自己的宗教政策:所有妇女必须蒙上面纱,男子必须蓄须并按时去清真寺礼拜,禁止演奏一切非伊斯兰教音乐,与他人妻子私通的人都要用石块击毙,不允许平民私有军火,赋予奥马尔所属的普什图族人(ashtuns)以极大的权力。

最后,塔利班还制定了一条法则—所有人都不许拍照。

为了与领袖唱一个调子,Wali Na?mi也留起了山羊胡子,其长度甚至达到了人们无法想像的境地……这种式样的胡子已远远超越了装饰的范畴,而代表着一种态度。

通过这种方式,人们可以将自己效忠领袖奥马尔的决心挂在脸上给别人看。

Wali Na?mi先生既像一位传教士,又像一名警察。

我们觉得他仿佛就是“领袖”的化身,时刻替奥马尔传播着教义,而他自己显然也很享受这一过程。

对于我们这些外来的客人,他还是给予了一定的自由,比如我们可以自由地抽烟,但这几乎已经是最大的让步了……因此,在Wali Na?mi先生的势力范围中,我们最好还是看他的脸色行事。

每当这位副领事接待那些申请赴阿富汗旅行的人时,他都会先提一些无关痛痒的问题,而这些问题的答案往往都千篇一律。

但通过这寥寥数句空洞无物的话,Wali Na?mi先生就能看出说话人的本质。

因为这样的交流撇开了花言巧语,让人能够沉浸在谈话的主题中。

无论交谈的话题是什么,Wali Na?mi先生都可以将其分解、割裂并进行冷静的分析。

Wali Na?mi通常都把对话者看作严重的弱智,他会强迫对方接受自己的世界观并用某些证据来验证自己的理论。

尽管大家对于这些证据的真实性心知肚明,但却不敢说出任何与此相左的言论,因为Wali Na?mi手里攥着是否授予签证的决策权。

这宝贵的签证绝对可称得上是一张名副其实的“文凭”,只有通过一场艰深的考试才能获得,而它却能让你顺利进入阿富汗伊斯兰埃米尔国!

我们的验证结果很快就可以出来。

在等待的过程中,我和摄影师Michel Setboun经历了极大的煎熬。

这个组织对我们来说,实在是太有吸引力了。

拿着AK-47拍照的毛拉纳

对于毛拉纳Youssef Qureishi来说,卡拉什尼科夫冲锋枪,就像自己钟爱的孩子。

他喜欢在拍照的时候,一手拿着《古兰经》,一手挥舞着这种源自前苏联的枪支。

而从某些时候起,年轻的塔利班士兵都开始痛恨照相。

在城里闲逛的我们沿着一条狭窄的林荫道不断前行,路边浓烟滚滚,不时地还传出劈劈啪啪的爆鸣声。

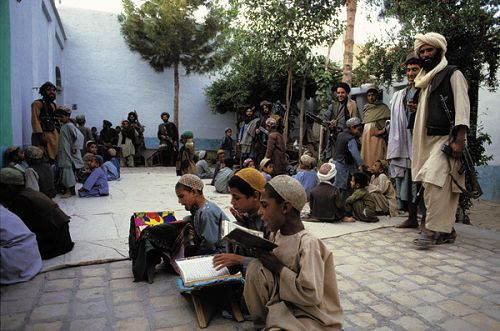

路的尽头是一座叫做“Jamia Achrafiyah”的清真寺,那里“看管”着许多塔利班“学生兵”。

我们脱下鞋子,穿过清真寺内部的庭院,那里驻扎着许多塔利班士兵。

一番简要的拍摄之后,我们被领入了一个大厅,大厅里摆放着一张讲台和一支木制托书架。

六十多个男人和男孩正靠墙坐在那里。

四位头裹缠巾的大人物庄严地坐在讲坛上。

一场激情四溢的讲演就要开始了。

当演讲者开始对我们说话的时候,两个位高权重的塔利班成员走进了大厅:矮矮胖胖的是毛拉纳Mohammad Youssef Qureishi,他是白沙瓦地区最大的清真寺—Mohabat Khan清真寺的阿訇。

第二位是毛拉纳Akram Awan,这位令人生畏的长者是Oveissi教派的领袖,也是新时代的仲裁者。

他的贴身保镖脸上都蒙着面纱,显得十分警惕。

毛拉纳Akram Awan头上裹着一根赭黄色的亚麻头巾,浓密的长胡子遮住了头颈,但却梳理得一丝不苟。

此外,这位领袖为了显示自己的身份,还特别在口袋中插了两支钢笔,又在心口处别着一枚绿色徽章,上面用金字书写着伊斯兰教圣语:“真主至大”。

在演讲时,他时而严肃,时而高兴,时而激情澎湃,时而又义愤填膺……过了良久,只听那些保镖口中大喊: “ 赞‘真主至大’!”于是,大厅中的教众齐呼:“Allah O Akbar!”一切便结束了。

而对于毛拉纳Youssef Qureishi来说,武器,尤其是卡拉什尼科夫冲锋枪,就像自己钟爱的孩子。

他喜欢在拍照的时候,一手拿着《古兰经》,一手挥舞着这种源自前苏联的枪支。

他带着我们缓缓走到了一个嘈杂的珠宝集市中。

每到星期五,数千名虔诚的伊斯兰教徒就会将铺子关掉,前往那些被称作“Madrassa”的经学院,而毛拉纳Youssef Qureishi是那里的院长。

他的396名弟子大都来自白沙瓦、克什米尔和阿富汗等地区。

这些孩子在大约10岁的时候被招入塔利班组织,而他们也将由此得到“Talib ul lim”的称呼,这个词在普什图语中解释为“学生”、“候选人”,但同时也兼有“情人”的意思。

这些孩子每周将花费35小时来学习阿拉伯语、圣训和伊斯兰教教法,同时还要反复背诵《古兰经》的经文,而这个学习过程一直要持续8年左右。

此外,他们还要接受有关历史和数学的教育。

当然,英语也是必不可少的学习科目,因为那是巴基斯坦的官方语言。

在这些教育过程中,他们会慢慢了解到伊朗的阿亚图拉(对伊朗等国伊斯兰教什叶派领袖的尊称)们不过是一些异端分子,终有一天要对他们进行惩罚;而整个西方就像《旧约》中的索多姆城和戈摩尔城一样(Sodome和Gomorrhe,是《旧约》中因同性淫乱而被神除掉的城市—译者注),是所有魔鬼聚居的地方;另外对于这些年轻人来说,印度是个异教国家,犹太人则是穆斯林不共戴天的仇人……当见到毛拉纳Youssef Qureishi一手持《古兰经》,一手摇晃着卡拉什尼科夫冲锋枪站在清真寺前时,我们感到很高兴,因为他或许是当地惟一不排斥摄影的人。

从某些时候起,年轻的塔利班士兵都开始痛恨照相。

“我们必须注意,”毛拉纳Youssef Qureishi说,“当这些学生完成了学业之后,就会面临一场严格的考试。

只要通过这场考试,他们就可以得到‘毛拉(mollah)’的称号。

以后,如果这些孩子有机会去卡拉奇、开罗、麦加等地的大学深造,那么有朝一日就可能获得‘毛拉维(maulawi)’乃至‘毛拉纳(maulana)’的称号。

他们给世界带来的影响将会非常深远……”

“拉登之子”的教父

毛拉纳萨米·乌尔·哈克向我们解释:先知并不会禁止拍照,因为他身处的那个时代还没有照相机。

但现代化的东西一般都像魔鬼一样邪恶!

“Akhura Khattak”之路总是沿着既定的轨迹向前延伸。

一个多世纪以前,那些不列颠“先生”开辟了这条道路,并给它取名为“大干道”。

在殖民时期,这条路起到了连接阿富汗和缅甸的作用。

1947年,人们在离印度河不远的一口英国石油井旁建成了一座名为“Akhura Khattak”的穆斯林学校。

如今,那里已经成为了塔利班运动的教育工具。

从这座带有清真寺、阶梯教室和运动场的大学中,毕业了几位新伊斯兰教博士。

刚走出校门,他们就会加入奥马尔的军队奔赴前线,例如在攻占马扎里沙里夫的战斗里,2500名学生中,800名来自阿富汗,750名是普图什族的巴基斯坦人,他们和其它一些地区的穆斯林组成了战斗主力。

为了让自己看上去更年轻,校长萨米·乌尔·哈克把胡须染成了红色,而且他外出时喜欢坐在自己那辆豪华四轮驱动越野车的边缘。

此外,这位德高望重的毛拉纳是沙特富翁奥萨马·本·拉登的钦慕者,他成为了“拉登之子”的教父。

而在征募塔利班新成员的方面,萨米·乌尔·哈克也颇有心得,他为这所大学配备了一连串的附属学校,它们就散布在阿富汗和巴基斯坦的边境线上。

在所有的同僚之中,毛拉纳Youssef Qureishi绝对是一个最具竞争力的对手。

在他的学校中,所有的东西全都免费。

他的举动为自己所在的保守党派打下了坚实的群众基础。

没想到蛋糕越做越大,从齐亚·哈克将军执政直到1988年他逝世为止,巴基斯坦的穆斯林学校已经超过了1.7万座,而目前,经学院学生的数量更是达到了50万!

这批经学院学生将成为他们毛拉纳们各大政治势力的理想工具—这也正是他们的夙愿。

从今以后,年轻的塔利班士兵们将会逐渐攻克巴基斯坦东南部的大省—俾路支(Baloutchistan)。

在那里,毛拉纳带着他的智囊团对我们进行了一场训练。

之后,我们乘坐飞机到达了兹霍布,那是一个隐匿在荒芜山地中的市集。

在这座小城的边缘地带生活着Kakka、Mando Khel和Shiran等部族,他们都是普什图人。

而这些村落和当年的英国殖民者或多或少地都有点关联,那些白色的建筑终年伫立在高耸的玄武岩上,岩石下则分布着一些用胶泥和土石建成的兹霍布传统房屋。

在这座小城中,我们得到了毛拉纳Alam Dadd Kakkar及其拥护者的欢迎。

几百名士兵头戴钢盔,手拿着棍棒。

他们挥舞着绘有黑白带状花纹的“先知旗”。

我们在鼓声、汽车鸣笛声和诵经声的交织中穿过了这座喧闹的兹霍布城。

萨米·乌尔·哈克万岁!毛拉·奥马尔万岁!”

清真寺的建筑上插满了旗帜,一边是纪念先知穆罕默德的旗帜,而另一边则是歌颂奥马尔的。

这里的人们和阿富汗人一样,称其为“信徒们的领袖”。

做过礼拜之后,我们在毛拉纳Alam Dadd Kakkar的府邸中享受了可口的一餐,而他的宅第就在清真寺后面。

我们向主人打听:我们从兹霍布来到这里,一路上并没有人阻止我们拍摄照片!

毛拉纳萨米·乌尔·哈克屈尊向我们解释道,先知并不会禁止拍照,因为他身处的那个时代还没有照相机。

但现代化的东西一般都像魔鬼一样邪恶!

在这顿饭快吃完的时候,骨瘦如柴的毛拉纳Alam Dadd Kakkar捋了捋下巴上那把白胡子,向我们抱怨起了有关法国学校中不准戴面纱的规定,他认为那是一种侵犯人权的行为。

因为对他来说,佩戴面纱也是一种自由。

这个观点引来了在场宾客的一片欢腾,他们充满怜悯地看着我和摄影师。

我将抓两个活的!

这天早晨,我们签署了一份有关安全驾驶的承诺书,此外,我们还必须专门保证,不在未经允许的情况下与别人交谈,或者拍摄“有生命的东西”。

我们可以用这样一个词来概括Hayder Zaman,他是莫哈曼德部族的“可汗”,而莫哈曼德族则是普什图人中最大的分支。

和诸位毛拉道别之后的第二天晚上,我们就去拜访这位可汗。

当时,这位“大老爷”正巧就在白沙瓦郊外的哈亚它巴过冬,那里是他在开伯尔山口的领地。

Hayder Zaman在哈亚它巴拥有一座被城墙围绕的小城堡。

想要叫开城门,就必须在那扇镶有钢铁的大门上使劲捶打。

当我们到达那里的时候,一位老仆人小心翼翼地接待了我们。

他把我们领到一座门厅中。

门厅里挂着一些美丽的白标本,那是主人的战利品。

而墙上悬着的大幅照片,则是Hayder Zaman的留念照。

从这些照片里,人们可以看到:1947年,身为莫哈曼德的灵魂人物,18岁的他包着头巾,穿着短上衣,手持卡宾枪在巴基斯坦和阿富汗之间纵马驰骋。

而之后的照片中,尽管人们看到了同样的似笑非笑、同样的大鹰钩鼻、同样的狡黠神情,但Hayder Zaman显然苍老了许多。

肺气肿始终折磨着他,不过这并没有影响到Hayder Zaman的风度。

自古以来,莫哈曼德可汗就是阿富汗国王的亲戚,但他仅相当于巴基斯坦的骑兵队长。

他把我们引入了自己的酒吧,然后一杯杯、一瓶瓶地请我们喝酒。

而这座“黑标酒吧(Black Label)”也正是巴基斯坦首批酒吧之一……我们不禁想到:如果那些毛拉看到这座带有苏格兰装饰物的“小教堂”,不知他们会说些什么。

“如果他们来了,我们就要‘以礼相待’!”两个月前,塔利班拘捕了Hayder Zaman的一名亲戚。

可汗威胁塔利班说,只要他们敢动自己亲戚一根汗毛,他就会立即“打进塔利班领地抓两个活的”。

最后塔利班不得不放人了事。

Hayder Zaman不断地向我们揭露塔利班的暴行。

“塔利班只是一群狂热的宗教分子,一群懦夫,他们总是利用自己的无知来鱼肉百姓。

”

我们带着一份好心情离开了Hayder Zaman可汗。

这天早晨,我们签署了一份有关安全驾驶的承诺书,此外,我们还必须专门保证,不在未经允许的情况下与别人交谈,或者拍摄“有生命的东西”。

之后,副领事Wali Na?mi恩赐般地递给我们一份签证。

于是,我们便可以出发去阿富汗了,但在这之前我们还要到附近的一个大市集—哈亚塔堡(Hayatabad)去逛一圈。

超级大黑市

在黑市交易中,这里的所有人—军人、政治家、巴基斯坦毛拉和毛拉纳,都像是得到了一个人间的“吗哪”—《圣经》所说古以色列人经过旷野时所得的天赐食物。

在哈亚塔堡,人们见不到狭窄的街道、传统的雕花、清真寺、喷泉或白沙瓦集市上常见的那种绿树成荫的广场。

在这里,一切都是时髦、新潮而实用的!

两公里开外的地方,有一条公路连接着阿富汗和开伯利地区,而路边有一家美式大卖场。

琳琅满目的商铺使当地人根本不必眼红西方人。

惟一一点争端就是本地商品和西方商品之间的价格战。

几乎所有的国际大品牌都能在这里找到,当然还别忘了著名的四轮驱动越野车,和其它商品一样,它也是按照七五折出售的,甚至连这里的修车费用在巴基斯坦境内也只能排第十。

在持续的4年中,这个市场成为了冲突的导火线,它甚至险些使开伯尔、阿弗里迪、辛瓦里、莫哈曼德等部族与伊斯兰堡政府反目成仇。

当时,伊斯兰堡政府认为,这个市场的飞速发展对于巴基斯坦的经济来说是一个危险的信号。

1950年,矛盾双方签署了一份契约,允许阿富汗从卡拉奇以零关税来进口原材料、成套设备以及消费品。

商品由卡车中转,从巴基斯坦运至阿富汗。

这种贸易体制实施了将近30年,直到上世纪90年代初,穆斯林民族解放运动战士推翻了喀布尔的前苏联体制,于是情况发生了逆转。

从那时起,由于阿富汗的人口严重流失,因此商品也不再流向阿富汗,反而进行了一百八十度的大逆转,又被重新卖回了巴基斯坦的某些大型市集,其中哈亚塔堡就是一个典型的例子。

实际上,这些市场中的商铺都是逃税的。

1995年5月,巴基斯坦政府估计哈亚塔堡每年能够创收5亿美元,因此他们便打算在巴阿边境上设立一些税收所。

但很快,这项计划就被无限期推迟了,因为某些诸如塔利班和穆斯林民族解放运动这样的组织在巴基斯坦军事情报理事会、Babar将军以及 Benazir Bhutto之夫—Assif Zardari的支持下提出了反对。

这些人在贸易的运输过程中赢得了不少利润,因此为了维护这种利益,他们甚至不惜动用武力。

从此以后,人们在贸易过程中再也不用支付关税。

当然,如果人们要通过印度河进入彭加地区就另当别论了。

因为这条路线可以通过西北边境省(首府白沙瓦)和俾路支省(首府奎塔),最终到达阿富汗,而塔利班每年在这条路线上可以得到一笔相当可观的收入:1995年,黑市交易的营业额达到了25亿美元,此外还应该加上从毒品交易中所获得的12.5亿美元。

因此,这里的所有人—军人、政治家、巴基斯坦毛拉和毛拉纳,都像是得到了一个人间的“吗哪” (《圣经》所说古以色列人经过旷野时所得的天赐食物—译者注)。

像导弹一样的公共汽车

一路上,因为汽车和卡车的拥堵,交通显得非常混乱。

在这里,没有什么交通法规,甚至,有些司机连听都没有听说过世界上还有一部专门用来管理交通的法律。

违法超车、逆向行驶、追尾、冲出公路??违章驾驶的单子长得令人发指,而交通事故也层出不穷。

在过去的十多年里,奥萨马·本·拉登的“邪恶帝国”就建立在阿富汗和巴基斯坦的交界处。

自从美国人对他进行搜捕以来,本·拉登的照片时常见诸报端:这名沙特富商得到了毛拉·奥马尔的庇护,他被藏在坎大哈东部的一座训练营中。

在那里,本·拉登的拥趸—毛拉维Jalal ud din Haqani对其进行了无私的援助。

而毛拉维Jalal ud din Haqani本人曾是“Akhura Khattak”穆斯林学校的学生,如今已经成了塔利班的部长。

他手持《古兰经》和卡拉什尼科夫冲锋枪的肖像被贴满了奎塔城的商铺。

在毛拉维Jalal ud din Haqani的帮助下,本·拉登既可称得上是无处不在,又可理解为踪迹难寻。

当然这也很正常,因为对于一个如此巨大的市场来说,本·拉登绝对是首选的投资者,毛拉维Jalal ud din Haqani不会任由他被美国人宰割。

与兹霍布一样,奎塔是当年英国殖民军的驻扎地,也是毛拉纳Fazl’ur Rahman的领地。

在Benazir Bhutto执政时期,毛拉纳Fazl’ur Rahman曾担任部长一职,而现在,他的支持者就像不断增加的穆斯林学校一样,渐渐占据了省政府中的要职。

在那座素有“一言堂”之称的“Matla al ulum”穆斯林学校中,一位亲切的小伙子接待了我们,他身着西服,说一口流利的英语。

这位年轻人名叫Munir Hussein Ahmad,是毛拉纳Izr Mohammad的小儿子。

目前,Munir Hussein Ahmad在奎塔大学中攻读法律专业,他打算毕业后继承父亲的事业,出任“Matla al ulum”穆斯林学校的校长,来管理这座学校。

“Matla al ulum”穆斯林学校和奎塔的其它学校一样都是免费的,那里收容了许多来自阿富汗的塔利班儿童。

Munir说他们并没得到政府的任何资助,完全是依靠伊斯兰教众的私人捐助来办学。

“我们经常面临资金短缺的问题,但真主总能帮助我们渡过难关。

有一次,一位土地所有者愿意以9万卢比的价格出让他的土地。

很幸运,我们搞到钱买下了这片土地,并建造了这所学校。

”

他并没有告诉我们,这些钱究竟是从哪里来的,因为那是真主的旨意。

Munir和父亲一样,都是“Fazl-ur-Rahman党”的一员。

毛拉纳Fazl-ur-Rahman始终在精神上支持着毛拉·奥马尔,同时他还指挥着塔利班成员在巴阿边境另一边的坎大哈地区活动。

当我们想为Munir拍照的时候他坚决不肯,真是个“低调”的年轻人……

临近中午的时候,两名荷枪实弹的士兵陪着我们离开了俾路支省的首府奎塔,他俩一直将我们护送到位于巴阿边境的查曼哨站。

一路上,因为汽车和卡车的拥堵,交通显得非常混乱。

在这里,没有什么交通法规,甚至,有些司机连听都没有听说过世界上还有一部专门用来管理交通的法律。

违法超车、逆向行驶、追尾、冲出公路……违章驾驶的单子长得令人发指,而交通事故也层出不穷。

在这里行车的风险之大,就像新手停车或是在省级高速公路上以120码的速度驾驶。

公路上堵满了大大小小的卡车,车上载满了水泥、面粉、糖、布料等货物,它们的目的地都是坎大哈。

一旦交通畅通之后,那些花里胡哨的公共汽车就会像导弹一样,从公路的入口处向前猛冲,它们后面紧跟着许多四轮驱动的日韩越野车,这些崭新的车辆都显得非常狂暴。

路边人行道上堆满了各种垃圾,从废弃的汽车到死亡的动物,让人看得毛骨悚然。

越过卡卡尔山,人们就能看到坎大哈附近那宽广的荒原。

在一些小丘陵的山脚下,横亘着阿富汗和巴基斯坦之间的边境线,查曼和巴尔达克就在那里遥遥相对。

这两座边境城市中遍布着许多黑市,而对于建立在走私基础上的塔利班经济来说,这些尘土飞扬、气味难闻的集市起到了一个“编组站”的作用。

塔利班调控下的关税制度甚至比瑞士边境还要宽松。

这里的哨兵是一名年轻的塔利班成员,尽管他看上去温文尔雅,实际上却是打架的高手。

我们的行李一点也无法引起他的兴趣。

于是,大家顺利地换了车。

刚离开巴尔达克,我们的新司机就开始播放音乐,而我们很愉快地欣赏着这些动人的卡拉奇民歌,要知道听音乐可是毛拉·奥马尔命令禁止的行为。

公路很快就湮没在了沙漠之中,不过车流却丝毫没有停止的意思。

很幸运,每隔一段路,我们就能见到一些Kuchis牧民的帐篷。

他们正在为过冬做准备……到了春天,牧民们就会和自己的妻女一起重新北上,而这种冒险生活使得Kuchis族妇女从来不曾也永远不会去蒙面纱!

在漫长的冬日里,牧民们必须看好那些喜欢沿着公路四处乱走的骆驼。

与此同时,营地中的圆顶帐篷也得到了很好的重建。

在这里,没有领袖的招贴画,也没有冰冷的枪托。

不管怎么说,我们看到了一个永恒的阿富汗。

用150万美金买下坎大哈

有人说,每天奥马尔都睡在一栋位于坎大哈城郊的别墅里,但谁也不能肯定这是事实。

还有人说,现在他有37或38岁,并且在战争中失去了一只眼睛。

是不是以后应该小心独眼龙?

我们路过了塔赫特普勒,那是坎大哈南部35公里处的一个偏僻村子。

村里的圆顶房屋刚经过重建,焕然一新。

1994年11月,就是在这里,毛拉·奥马尔和他的塔利班成员一起发动了首次战役。

他从敌对的穆斯林民族解放运动战士手中,解救了巴基斯坦军事情报理事会。

几天后,坎大哈的守城者在150万美元的诱惑下向塔利班投诚,不战而胜的奥马尔又以一个胜利者的身份进驻了那里。

事实上,掏出这笔钱的人是Nasrullah Babar将军,他觉得为一座拥有10万居民的城市支付这点钱并不算太昂贵,而且坎大哈的价值要远远超过喀布尔。

我们到达那里的时候已是晚上,但那里的集市依然非常热闹。

我们在那里可以看到许多商品,其中包括无线电和电扇。

不过几乎见不到电视机,因为这里对所有图像都实行禁止,而电视机也在禁止之列。

在坎大哈,人们见不到惩恶扬善的警察,不过他们却在暗里地活动着。

还没有走出几步,毛拉 Bakht Mohammad的越野车就停在了我们面前,车头那盏日产防雾灯把我们照得眼花缭乱。

身形高大的毛拉Bakht Mohammad长着花白的胡子和狂暴的眼睛,这让他看上去就像一位严厉的父亲。

他很生硬地向我们打了一声招呼,这咄咄气势让我们忘了自己只是初出茅庐的小伙子,而且又是外国人。

总之,我们的反应让这位毛拉感到非常不舒服,他的车一溜烟地开走了。

可惜我们无法在胶片上记录下这个场面,因为摄影是禁止的!

最终我们又见到了这位毛拉,只不过是在各家店铺中的照片上。

在这里,每家店铺中都有许多领袖照片,而那盖满高楼的市中心和停满汽车的道路上也都能看到。

我们在一家头巾店中翻箱倒柜找了半天,才发现一些本·拉登的肖像照,照片中的他长着浓重的毛发。

而这张照片使那位头巾店老板不禁笑出声来:原来它们也是从奎塔走私来的!这是我们在坎大哈逗留的那段日子,惟一一次见到的几张拉登肖像。

在毛拉·奥马尔治下的国家里,不存在任何影像。

除了亲信之外,几乎没有人见过奥马尔,而外表冷酷、不善言辞的毛拉维Wakil Mutawakil就是他的亲信之一。

和昔日的国王一样,奥马尔喜欢身着便装在一些集市或小路上散步,因此他不希望自己的照片被公开。

同时,这对于奥马尔来说也是一种变相的“分身术”,可以让人觉得他无处不在。

有人说,本·拉登曾向奥马尔提供过一栋位于坎大哈城郊的别墅,以此来表达自己的敬畏之情。

每天,奥马尔睡在那里,吃在那里。

但谁也不能肯定这是事实。

还有人说,现在他有37或38岁,并且在战争中失去了一只眼睛。

是不是应该小心独眼龙?最好不要向Abdul Ha? Mutmain提这种问题,因为他是专门负责监视外国记者活动的毛拉。

Abdul Ha? Mutmain居住在一座饱经战火的广播站中。

20年以来,它不断被各大军事势力攻占。

而最终,毛拉·奥马尔就是通过这座广播站,用那沙哑的嗓音向民众说教。

有时候,电台里还会插播一些动听的宗教颂歌。

在一条墙壁斑驳的走廊尽头,我们敲开了一扇酷似牢门的铁门。

过了一会儿,一个男孩走过来让我们去逛一圈。

毛拉维Mutmain太忙,没空接待我们。

请一会再回来。

”我们只得遵从。

塔利班的寡妇们

为了生活,那些年幼的孤女就会跑到巴基斯坦。

在那里,她们通常都会从事一些色情行业,只要支付10美元,她们就会陪你过夜。

而那些寡妇们则在城里乞讨。

在毛拉·奥马尔的国度里,男人是决不会乞讨的!

出租车带着我们在城郊转悠。

到处都是破坏的痕迹,因为,当年巴基斯坦共产党在坎大哈市中心控制广播电台的时候,城郊曾发生了一系列激烈的战斗。

如今,这里还有许多插着小旗的坟墓。

盖在坟上的泥土已被风吹得结实而光滑,这样,它们看上去就像几个世纪前的古墓,并显出了逐渐沙化的趋势。

出租车司机推荐我们去Kishlai-e Jadid的城郊逛一圈,那里有许多可以用来消磨时光的故事。

汽车沿着一条污秽的水道向前颠簸,而水边有一些洗衣妇正在工作。

隐藏在陡坡后的小山村被夹在一片沙地和墓园间,有几座房屋蜷缩于这块围地的尽头。

离开之前,我们小心翼翼地将墓园的大门重新合上。

就在不久之前,这里还只是一片布满弹坑的残垣断壁。

但奥马尔到来之后,人们对这里进行了重建,不过其规模和风采已经大不如前。

长期以来,男人们战死后都被安葬在河道南岸的大型墓地中,因此每当洗衣妇抬起头来的时候,就会默默地凝望着河对岸出神。

那些从边境营地回到家乡的孩子们纷纷帮助母亲重建家园。

而这些妇女也会重新耕地,以此来寻找往日的记忆以及前人们遗留下的财富。

她们坚信自己能够找到一些祖母留下的金银首饰,但最终一切成为了泡影。

于是,为了生活,那些年幼的孤女就会从Kishlai-e Jadid跑到巴基斯坦。

在那里,阿富汗少女通常都会从事一些色情行业,只要支付10美元,她们就会陪你过夜。

而那些寡妇们则在城里乞讨。

在毛拉·奥马尔的国度里,男人是决不会乞讨的!在集市上,人们经常会看到这些骨瘦如柴、惊惶孤单的寡妇正伸手乞讨,但绝对看不到她们的眼神……所以说,Kishlai-e Jadid的寡妇生活得还不如一条狗,人们反过手把她们像赶苍蝇一样赶走,旋即就将其遗忘了。

而她们只能可怜巴巴地折返,裹紧身上的破衣烂衫,穿过墓地。

她们的眼神渐渐落在了遥远的北方,之前她们的儿子就是沿着这个方向追随奥马尔奔赴前线的。

在Kishlai-e Jadid北部不远的地方,有一片碎石嶙峋的荒漠。

几天来,每到夜晚,这些寡妇就会在这片广袤的荒原上操劳,她们就像一群梦游者,朝着一座孤绝的山丘不断行走。

战争刚刚结束的时候,没有人会去那里,因为那里曾经都是军人。

而如今,自从奥马尔带来了和平,这些寡妇便可以前往那片荒漠。

因为在那里,在Kishlai-e Jadid的最后一片墓地,她们正开始着手掩埋阵亡的儿子。

马扎里沙里夫的烈士

人们在墓碑的铁牌上画上了郁金香,那是一种用来纪念烈士的植物,但在烈士的墓志铭中又提及了另一种花卉:“哦,烈士们,你们是幸运的,因为你们的灵魂将被天使带入天堂。

无需麝香,也无需龙涎香,你们的血液就会比玫瑰香水更馥郁芬芳。

”

在苏联武装入侵阿富汗战争初期,这些孩子出生在巴基斯坦和阿富汗的边境地区,而这时他们的父辈正在前线与苏联人厮杀。

这些孩子从小在穆斯林学校长大。

为了使其成为最圣洁的信徒,校方每天凌晨4点就会让他们起床背诵 《古兰经》,而白天的其它时间,他们会去开采煤矿或大理点击查看大理及更多城市天气预报石。

当这些年轻人首次来到坎大哈的时候,简直就像一群外国人。

因为他们从未见过这座城市,是奥马尔将他们送到了这里。

在伊斯兰教历二月的头几天,他们出发了,那个月份,正好是金牛座所对应的时节,因此一路上春暖花开。

奥马尔将白色的旗帜和黑色的塔利班头巾分发给这些年轻战士,他们马不停蹄地穿过喀布尔。

这种急行军是为了避免队伍在萨朗通道中发生拥堵,这条通道连接着科希斯坦和兴都库什山脉,而巍峨的兴都库什山脉素有“世界屋顶”之称。

1997年5月24日,捷报频传:巴尔赫省的首府马扎里沙里夫被攻占,敌人的最后一座堡垒就这样水到渠成地落入了塔利班之手。

Dostom将军被他的副将Abdul Malik出卖,最终被塔利班击败,流亡海外。

对此,雄踞在潘杰希尔的“阿富汗雄狮”艾哈迈德·沙阿·马苏德也束手无策。

5月26日,奥马尔手下的一名指挥官重新纠集士兵打开了萨朗通道。

在毛拉们极具煽动性的鼓励下,这些来自Kishlai-e Jadid的年轻人冲进了那条富有历史意义的隧道—在历史上,萨朗通道一直是攻占阿富汗北部地区的关键,那里曾是土库曼人的必争之地。

但塔利班战士刚通过萨朗通道,叛将Abdul Malik又再次倒戈,他派人用炸弹炸毁了萨朗通道的入口,以此切断了塔利班的退路。

而塔利班方面虽然有点紧张,但他们却依然充满了信心。

但5月28日,他们的胜利步伐中断在了马扎尔,初尝败绩的塔利班开始撤退。

而此时,脱下假面具的Abdul Malik开始收紧那狠毒的罗网,他的部队将塔利班士兵包围得水泄不通。

于是,Kishlai-e Jadid的年轻战士一个接一个地倒在了血泊之中。

此后,他们的母亲再也得不到任何来自前线的消息,直到一口口冰冷的棺木被运回家乡,里面装着许多面目全非的尸体。

这些年轻战士都牺牲了。

人们把他们的饰物扔在地上,并让那些伤心欲绝的母亲前来辨认。

寡妇们就在这样一片充满腐臭味的恐怖荒地上走着,看着……

寒风袭来,坟墓上的铁牌被吹得不断颤动。

人们在这些铁牌上画上了郁金香,那是一种用来纪念烈士的植物,但在烈士的墓志铭中又提及了另一种花卉:

“哦,烈士们,你们是幸运的,因为你们的灵魂将被天使带入天堂。

无需麝香,也无需龙涎香,你们的血液就会比玫瑰香水更馥郁芬芳。

”

寡妇们小声呢喃着,出租车司机也忍不住垂下泪来。

他耸起肩躲进了汽车里,或许,这里的场景也勾起了他的一些悲苦记忆吧。

如果圣战者战士因犯罪被组织领导开除,其他塔利班组织不得收留此人。

如果他想重返塔利班,他必须首先回到原来的组织,请求宽恕。

每一个圣战者队伍必须安排昼夜哨兵,以防不测。

——奥马尔的指令《圣战者战士守则》

只准拍烈士

在一名翻译的陪同下,我们前往Dasht e Laili的烈士公墓进行拍摄。

我们得到了这样一张授权书:“他们只获准拍摄墓地,除墓地以外的地方绝对不可以拍。

只准拍摄烈士……毛拉Abdul Hai。

”

看得出,毛拉维Mutmain一定睡了个好觉,他显得格外精神。

很难想像,这位威严的领袖竟然只是个帅小伙。

他的身体结实而柔韧,这在一个刚从少年转变成青年的小伙子身上是非常罕见的。

我们可以毫不讳言地说,Abdul Ha? Mutmain是个非常性感的毛拉!对他来说,办公室显然是多余的,因此那里没有纸笔,也没有办公用品,只有一个小型地球仪。

我们开始和毛拉维Mutmain谈判,因为我们的报道当中可不能没有照片。

于是,我们请求他授权,让我们在这里摄影……他抬眼看了看天,仿佛在向神明哀求。

奥马尔统治下的坎大哈显然是世界上曝光率最低的一座城市,因为真主不希望人们将阿丹(亚当)、哈娃(夏娃)和蛇的影像留下,因为他们都是有罪的!我们进行了一场拜占庭式的讨论:人们可以拍摄鱼类吗?答案是不可以,因为鱼类(这个国家中鱼类真的非常少)是一种有生命的东西。

我们当即提出了反对:神在创世的第六天,按照自己的形象创造了人,他却没有对鱼类这样做。

既然鱼类和人类没有关系,那么《古兰经》是不是就不用禁止我们去复制这种形象呢?

“你说得不对,”Mutmain回答,“因为据说神在用粘土创造人类的时候,一起创造了其它生物。

”

“或许您说得对,”我们也不甘示弱,“但对于伊甸园中所发生的罪孽,人类并没有什么责任。

人类是和神具有一样能力的存在,为什么我们不能留下他们的影像呢?”

这时,毛拉对我们的问题感到腻烦了,他说:“这是基督教的理论。

”他用伊斯兰的技巧规避了我们的问题。

总而言之,精通《古兰经》的毛拉·奥马尔规定我们不准拍照,不管是拍人、拍鱼、拍鸟还是拍虫!

正当我们打算放弃的时候,突然一个主意闪现在我的脑海中:“那好吧,尊敬的毛拉,既然我们不能拍摄有生命的东西,那请至少让我们拍一些死的东西吧。

”

他对我们的话很感兴趣:“说吧,你们想说什么?”

“我们想说的是Kishlai-e Jadid的阵亡战士。

”

“愿真主保佑你。

”

于是,两名法国人在一名翻译的陪同下,前往Dasht e Laili的烈士公墓进行拍摄。

我们得到了这样一张授权书:

“他们只获准拍摄墓地,除墓地以外的地方绝对不可以拍。

只准拍摄烈士……毛拉Abdul Hai。

”

“只准拍烈士”,我们记着这句话,来到了一所难民署。

在难民署餐厅里吃晚餐的时候,我们惊喜地发现了电视机,于是,我和摄影师一起看了一些BBC的新闻报道。

在餐桌前坐着一位巴基斯坦绅士。

他长得很高大,没有蓄须,看上去举止优雅,而且能说一口地道的英语。

作为一名投资商,他打算通过小额信贷来帮助塔利班恢复经济。

他刚读完了《巴黎竞赛》报,并向我们打听黛安娜王妃发生交通事故时,我们有没有在现场。

我们给了他一个否定的答案。

接着,大家又聊起了小额信贷以及巴基斯坦人对于阿富汗的影响,但这位绅士依然对黛安娜王妃念念不忘,他又把话题扯了回去:

“你们真的相信阿尔玛桥下的事件只是一起单纯的事故吗?”

我们赶紧承认自己的无知:“那你认为呢?”

他笑道:“我不敢确定。

有几次,我和Imran可汗及其妻子Yémina Goldschmit共进晚餐。

他们告诉我,当事故发生的时候,黛安娜王妃的车正被一个名叫Al Fayed的穆斯林驾车追赶。

他们相信这是一起谋杀案!”

唉,只准拍烈士……怎么可能呢?

无对象的拍摄

就在行程的最后一天,那位出租车司机去揭发了我们,他别无选择。

因为我们触犯了戒律:拍摄了一些有生命的东西。

从那些照片中,我们能看到一片浓重的阴霾,正在吞噬那个曾经激情飞扬的国度——阿富汗。

坎大哈的统治者之一——毛拉Mohammad Hassan是一个极富性格的人。

他的一条腿曾被苏联的地雷所炸断,此后,他找人为自己安上了一条用钢铁和塑料制成的义肢。

尽管如此,毛拉Mohammad Hassan走起路来依然健步如飞。

肥胖、粗犷、豁达,这样的性格让他看上去就像一名海盗。

一直以来,这位毛拉就以火爆脾气而著称。

据说曾有一位联合国官员问他为何虐待妇女,这位勇士立即请他吃了一记响亮的耳光,他认为该联合国官员在言语之间冒犯了自己的妻子。

从每天下午1点半直到深夜,这位毛拉都生活在他那些宽敞的“寓所”中。

事实上,那是几辆大型四轮驱动越野车!这些崭新的日产越野车被注册在阿联酋,当它们全速发动的时候足以让那些雪佛莱“老爷车”望尘莫及。

在这位身为塔利班情报局成员的毛拉家做客,让人多少有点拘谨。

我们被领到了一个大得就如火车站候车厅一般的客厅里。

我们表示想见奥马尔,他耸了耸肩,告诉我们连他自己也没见过。

当我们想请他发表一下对于西方人的看法时,毛拉Mohammad Hassan变得非常暴躁,他不断用螺丝刀拧紧义肢上的螺丝。

“听着,你们应该明白,看不起西方人,也无视你们对他的看法。

看见这条腿没有?不,你看不见。

因为我在和俄国佬打仗的时候把它弄丢了,把它扔在了战场上!但日子一天天过去了,我们从你们的视线中渐渐消失,而我们就像傻瓜一样成天破坏、内讧。

你们曾经可以帮助我们,但并没有这么做!不过,我们还是挺过来了。

现在,你明白为什么毛拉·奥马尔无视西方人的看法吗?”

从坎大哈出发,沿着前往赫拉特的道路一路东行,就能到达奥马尔曾经学习过的那座穆斯林学校。

第一段路的路边竖立着许多挂有倒刺的围墙,围墙后的房屋是本·拉登兴建的。

屋子门口,摆放着许多五彩缤纷的珍奇瓷瓶,而这些瓶上的图案看上去就像阿帕切族的图腾。

很快,我们就看到了一派葡萄园的景象,那里有几座美丽的村子,以及许多开有小窗的干燥室,这样的田园美景不免让人想起了灵动的音符。

在那里,我们找到了“Singeshar”学校,也就是毛拉·奥马尔的母校。

不过他不在场。

我们得到了一小群塔利班人的接待,他们对我们的到来感到非常惊讶。

这些塔利班成员带我们参观这片土地的时候,显得非常友好。

那座穆斯林学校就隐藏在山村的边缘地带,那里有一块绿树成荫的围地,围地外的高墙上缀有许多苏联军队遗留下来的炮弹弹壳。

在菜园的尽头,长着许多蔬菜,奥马尔在那里搭了一个用来种植葡萄的小屋。

犹豫了一阵之后,我们还是打开了这座小屋的门。

这间狭小的屋子就像一个用来修道的场所:除了一张床、一柄卡拉什尼科夫冲锋枪和一本《古兰经》之外,别无他物。

在奥马尔的国家里,在没有人的情况下,进行无对象拍摄是合法的。

我们又回到了Kishlai-e Jadid的公共墓地,那是另一片无人之境。

清晨4点……我们在坟墓间漫步。

一个掘墓人带着铁锹走了过来。

他们在等新的尸体从远方运来。

有时候,这些尸体甚至是从马扎尔空运回来的。

在一年前的八月,这座阿富汗北方重镇—马扎里沙里夫终于向塔利班投诚。

塔利班人进驻那里之后展开了一系列报复行动。

根据目前在奎塔避难的幸存者回忆,奥马尔的手下总共屠杀了2000 -5000名市民。

他们的长官还下令曝尸三天。

大部分马扎里沙里夫市民都是哈扎拉人(Hazara),他们是成吉思汗麾下骑士的后裔。

在Kishlai- e Jadid ,因民族冲突而引起的第三次阿富汗战争已经接近尾声,哈扎拉人失去了居住权。

奥马尔的塔利班成员几乎都是普什图人,马苏德是塔吉克人,而Dostom是乌兹别克人。

这些种族共同居住在阿富汗境内,而他们死后也会和Kishlai-e Jadid的烈士们一起埋葬在这里吗?

我们热爱这个地方,那是一个属于骑士、诗人和自由人的王国。

从赫拉特到白沙瓦,从俾路支到马扎尔,人们的脚步自由地行走在这片土地上。

可不知道为什么,战争突然降临此地。

起初,人们还为了和平而斗争,但或许就在一夜之间,人们倦了,许多东西都遭到了破坏,战士、羊倌和牧民都从这里消失了,这一切我们无法遗忘。

就在行程的最后一天,那位出租车司机去揭发了我们,他别无选择。

因为我们在Kishlai-e Jadid触犯了戒律:拍摄了一些有生命的东西。

从那些照片中,我们能看到一片浓重的阴霾,正在吞噬那个曾经激情飞扬的国度——阿富汗。

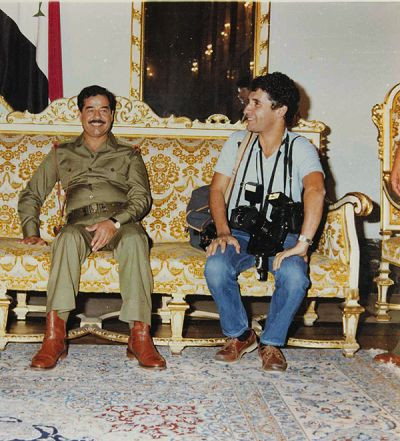

摄影师Michel Setboun在第一次海湾战争时与萨达姆的合影