诞生于上世纪80 年代的“赛博朋客”(cyberpunk)科幻小说中,经常会出现所谓的“神经植入装置”——一种把人脑和电脑直接相连的东西。就像在那部由威廉.吉布森(William Gibson)的小说改编的、让人看过就忘的电影《捍卫机密》(Johnny Mnemonic)中,主演基努.里维斯(Keanu Reeves)所宣称的那样:“我往脑子里存了几百MB 的文件”。

在那个区区1MB 存储量都会让人艶羡不已的年代,这种刚刚浮出水面的科幻流派的高明之处就在于,他们描述的这些技术并非遥不可及,天才生物医学工程师们稍加努力便能做到。虽然当时美国麻省理工学院和加州理工学院还未能开发出此类植入装置,但杰出的科幻小说作家们还是带给了读者希望:这种技术终有一天能实现,甚至在我们的有生之年就可能见到。

在过去十年间,科幻作品中描述的那些技术,陆续成为了现实。在颅骨内植入电极后,患者就可以仅靠大脑神经信号来控制假肢。这为一项新的科学研究拉开了序幕,而这项研究的最终目的是,绕开由于肌萎性脊髓侧索硬化症(渐冻症)或中风瘫痪的肢体,让大脑的指令得到有效执行。上述例子中,神经电信号是从大脑向外界传递的。同样,科学家也在研究电信号如何反方向传递,即通过电信号刺激猴子的大脑皮层,形成反馈,能让猴子真实地感觉机器手臂在触摸的东西。

不过,在制造大脑和神经系统其他部分的替代品方面,我们又能走多远呢?除了控制电脑指针或机械手外,这项技术能否通过某种方式,让大脑中大约1,000 亿个神经元成为一个“秘密数据库”,就像吉布森小说中的情节那样,用来存放偷来的工业机密或其他数据表格呢?

人会变成机器吗?

了解神经系统工作机制,实现大脑与机器的交互,这是一个必然的发展进程吗?

今天的好莱坞编剧和未来学家,作为最初赛博朋客传统的拙劣继承者,已经开始积极涉足神经技术。计划明年上映的影片《奇点迫近》(Singularity Is Near),就是一部根据计算机科学家雷.科兹威尔(Ray Kurzweil)的想法改编而成的纪录片。科兹威尔假设,把大脑中的内容全部数字化,并传输到计算机或机器人中。

无论是上世纪80 年代英美电视节目中的著名虚拟人物超级麦克斯(Max Headroom),还是把人的思维全盘拷贝到一个最新款的人形机器人上,这些关于人类智慧发展超越身体极限的梦想,其实和勒内.笛卡尔(René Descartes)在17 世纪关于精神与肉体二元论的深邃思考相去不远。然而,要把人类的思维,包括我们对旭日东升的感受、飘忽不定的思绪,以及其他构成我们意识世界的独特主观感受,全都原封不动地复制到机器里去,似乎仍停留在科幻小说家的纸上谈兵阶段。

对脑控假肢热火朝天的宣传,掩盖了我们对神经系统工作机制的认识匮乏。加州理工学院的神经科学家理查德.A.安德森(Richard A. Andersen)说:“我们对于高级认知活动的大脑回路几乎一无所知。”只有了解神经系统工作机制,我们才能把信息输入大脑,从而把“赛博朋客”中描述的种种神奇真正变成现实。

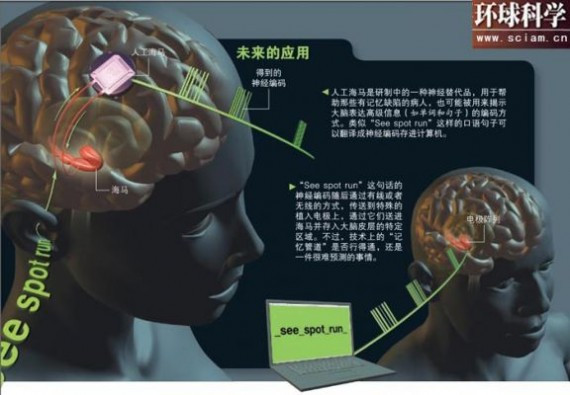

那么,大脑和机器的交互到底可以实现些什么?从第一例脑电图实验,到现在用思维控制机器手和电脑屏幕上的光标,这一进程即使达不到科兹威尔式的“奇点”,也至少可以往脑子里输一些高级认知信息,这是否一个必然的发展进程?我们真的能把一部《战争与和平》输入大脑,或者像《黑客帝国》里那样把直升机驾驶手册“下载”到大脑中吗?能不能在当事人毫无察觉的情况下,把“See Spot run”(美国一部喜剧电影的名字,本意是看见一只叫“Spot”的小狗在跑——译者注)这句话存储到他的记忆中?仅仅存入“see”这一个词是不是更容易实现呢?

这些不完全是学术问题,风趣的人可能会调侃,还不如去买一副老花镜,用传统的阅读方法来记忆这些信息会更容易些。即使那条通向大脑皮层的通道可能永远只存在于科幻小说中,理解光子、声波、气味分子和皮肤压力转变为我们大脑中永久记忆的过程,意义也远胜于“赛博朋客”式的娱乐。认识了这些基本原理,我们就可以研制出人造神经器官,帮助那些中风患者或者阿尔茨海默病 (Alzheimer’s disease) 患者形成新的记忆。

简单的接通大脑的装置其实已经存在于成千上万人的颅骨内。耳聋患者和听力重度受损的患者会植入人工耳蜗(cochlea),把麦克风采集到的声音转化为刺激听觉神经的信号,从而产生人工听觉。这种装置被美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的神经科学家迈克尔.S.加扎尼加(Michael S.Gazzaniga) 誉为人类历史上第一个成功的神经修复装置。用作人工视网膜的电极阵列也已经出现在实验室中。如果这项技术可行,它将会让人类具备夜视能力。

有些人更是雄心勃勃,计划把亚马逊网站和大脑中负责记忆形成的神经结构——海马直接相连,但所需要的技术目前还没有出现。具体的实施办法至少涉及两个方面:一是要在神经元和颅外世界之间建立一条可靠的连接,二是要有一种编译方法,能够把数字版本的《战争与和平》转换成神经元之间的“语言”。如何才能实现这些技术?或许我们能从最先进的脑机接口(brain-machine interface)研究中找到一些线索。

把文字输入大脑

建立文字与神经元的映射,就可以通过控制特定区域神经元的激活来诱发相应的记忆。

把文字输入大脑需要考虑一个问题,那就是是否需要把电极插入到人体组织中,这可能会是神经植入装置实用化的一大障碍,当然残疾人除外。在近一个世纪之前,人们就知道大脑的电活动可以在不打开头颅的条件下监测到。一个看似镶嵌着电极的“泳帽”(脑电极帽),便能从瘫痪病人头部提取信号,从而实现在屏幕上打字或者浏览网页的功能。德国蒂宾根大学的尼尔斯.拜尔博默(Niels Birbaumer)是这项技术的主要研究者之一,他声称,采用颅骨外的磁信号对大脑皮层进行反复刺激,同时用电极帽记录哪些神经元被激活,就可以找到“see”和“run”这些词在大脑皮层上的位置。一旦这种映射建立起来,就可以通过控制特定区域神经元的电发放来诱发相应的记忆——至少理论上如此。

一些神经技术专家认为,如果特定的单词存在于大脑的特定位置(这一点仍有争议),那么要找到这些区域,就必须依靠比脑电极帽更加精细的记录手段。一项正在进行的有创式植入实验可能会实现这样精细的定位。神经信号公司的菲利普.R.肯尼迪(Philip R.Kennedy)和他的同事们,设计了一种可以记录神经元输出活动的装置。这种连接装置让中风患者仅通过思维活动,就可以把信号发送给电脑,由电脑翻译为元音字母,再由语音合成器发出相应声音,这是将来读出思维中完整单词的重要一步。这样的脑机接口技术最终或许也可以用来激活单个神经元。

更加精细的连接可以通过纳米纤维来实现,这些纤维直径还不到100 纳米,凭借着微小尺寸和电学与机械特性方面的优势,可以很容易地接入单个神经元。美国堪萨斯州立大学的李军(Jun Li)和他的同事们研制出了一个刷状结构的装置,里面的纳米管刷毛就是刺激神经元或者接收神经信号的电极。李军预测这种刺激神经细胞的方法,可以用来治疗帕金森病或抑郁症,或者控制假肢,甚至可以在长时间的太空飞行中用于刺激相应的神经来伸缩宇航员的肌肉,以阻止失重环境中发生的不可避免的肌肉萎缩。