1962年我第一次看见农村

1960年妈妈(全国妇联干部)下放到北京昌平县城关公社(1961年底改为马池口公社)白浮大队。

妈妈作为第一批下放干部事出有因。1957年妈妈到山西稷山县全国卫生模范太阳村“蹲点”,当时一个“学太阳,赶太阳,超太阳”的爱国卫生运动在全国兴起。党和国家领导人陶铸、李德全、吴玉章、谢觉哉、李雪峰等视察太阳村,参观并题词,题词是“天上有个太阳星,地上有个太阳村。天上太阳照人脸,地上太阳暖人心。人心热腾腾,四害一扫光,毛泽东时代人民,要把世界变个样”。

但是妈妈的眼睛看到的有所不同,从山西回家后跟我们说,表面上太阳村干干净净,但是因为山区缺水,村子里只有一口井,全村妇女都在一个积存雨水的池子里洗衣服,水脏得不如不洗……太阳村尽管做了一些表面卫生样子,但是并没有改变实质的卫生保健的落后状况。

1957年妈妈(后排右一)在山西稷山县太阳村

心口如一的妈妈回到机关把所见所闻如实跟领导汇报,被批评为主观片面,只看阴暗面,不看主流大局。1959年全国“反击右倾机会主义”运动中妈妈在劫难逃,被批为“右倾”,下放劳动是改造思想的最佳办法。1960年妈妈被下放到北京昌平城关公社(1961年底改为马池口公社)劳动。

1959年下放前的妈妈

妈妈到白浮村的生活怎么样,干什么活儿,我们只是在妈妈的信中知道点滴,印象最深的就是城关公社白浮大队八个字。

妈妈不在家的日子里,正是“三年困难时期”开始的时候。突然的好日子一下子供应短缺,家家发购粮本、购货本、粮票、油票、布票等等。从此顿顿大米白面的主食变成白薯面、玉米面、高粱面,刚开始没吃过,觉得新鲜,后来就咽不下去了,又馋又饿。没了妈妈的管束,我们吃饭没有节制,每月27斤定量,月初放开肚皮吃,半个多月粮票就快用完了,把一点点面粉擀成像纸一样薄的片,然后又撕成破纸一样的片片,烧一锅水,煮着吃,有汤有面,撑饱肚子就行,我们管这面片汤叫“渔网”汤。就这样还是混不到月底,妈妈会从她的定量中挤出几斤粮票从农村给我们寄来。

妈妈在农村是怎样度过“困难时期”的,我们全然不知。

一个冬天的晚上,妈妈突然回来,我们兴奋极了,好久没看见妈妈,有点激动。妈妈脸色黑黄,瘦了很多,头发干涩地垂在耳边,与在机关上班烫着卷发脸面丰满的妈妈不像是一个人。

进到屋子,路途劳顿的她坐下笑着看着我们姐妹四个,似乎轻松了许多。她说浮肿了,回来看病。我不懂什么是浮肿,妈妈用指头在自己脸上按了一下,瘪下去一个坑,半天没有平复。她又掀起裤腿在腿上按,一按一个大坑,塌下去的肌肉半天恢复不起来,我们几个都上前去按她的腿,一按一个坑,大姐叫喊“别按了……”

因为严重浮肿,妈妈被允许回北京看病。她说白浮农民没有粮食吃,把玉米芯磨成粉末,掺上玉米面或者白薯面蒸窝头吃,他们干部也吃这样的粮食。营养不良的农民个个浮肿,没有医疗,只能听天由命。妈妈有公费医疗还可以回北京看病,休养几天。

我又害怕又心疼,怎么下农村下成这样了。农村到底是什么,农民是怎么回事,盘旋在我脑海里是各种疑问。

妈妈(右)和同事(内定右派)在白浮村

妈妈去了医院,浮肿是当时全国人民的通病,医生也无可奈何,只有一个方子——加强营养。家里有营养的饭菜极其有限,最多不过是爸爸每个月的特殊供应,一斤黄豆半斤白糖,也是杯水车薪。没几天病假到期,浮肿病并没好转,妈妈又回了乡下,继续和农民同吃同住同劳动,既是下乡改造,别人都吃得了苦,作为党员干部更得把自己的一切置之度外。其实。除了浮肿,妈妈在白浮生活很愉快,主要是和农民相处的轻松愉快。妈妈性格的直率简单是很难应付机关生活的。

一年后妈妈回到机关工作了,但是时刻想念白浮村的社员,那里农民的贫困让妈妈无法释怀,时常跟我们叨念白浮村的社员,想他们,那几年白浮村是我们姐妹除了北京之外最熟悉的地名,妈妈珍藏着在白浮村和社员们合影的照片,经常翻开相册看那些照片,给我们讲老乡们的故事。几张照片妈妈大都是站在社员中间位置,可见老百姓把妈妈当成亲人一样。

1962年初的一个星期天,妈妈带着我和姐姐海鸥冒着严寒去远离北京100多里的昌平马池口的白浮大队,妈妈去看望在那里曾经朝夕相处生活了一年的社员们,按妈妈的说法是“回娘家”,我们是抱着好奇的心态跟随。那时去农村的车很少,出了城都是土路,颠颠簸簸到了白浮附近已经接近中午了,下了车我们还要步行很远才进村,我和姐姐提着一大包妈妈买给社员的礼物。

妈妈熟门熟路地走进村子,因为是冬天,看不见人,整个农村死气沉沉,光秃秃的,偶尔有狗叫。我看见的村里的房子多是破烂不堪,用土坯和石头搭建的,秫秸秆围起院墙,窗户糊着纸,门漏着缝。

妈妈带我们走进一家村民的屋子,他们看见汪同志来了又惊又喜,拍着炕沿让坐,妈妈脸上堆满笑容说“我回娘家来了!”妈妈很自然地坐在炕沿,我和海鸥不太习惯地也坐在炕沿,他们让我们上炕坐到炕里面,我不想脱鞋,就一直在炕沿坐着。屋里人忙添柴暖炕,我才知道他们是烧炕取暖。老人孩子在屋里都是在炕上坐着,一冬天除了生产队派一些活儿,女人、老人、孩子们没有保暖的衣服就在屋里坐在炕上呆着,没有广播,没有书报,没有娱乐,没有任何生机。屋里没有什么家具,我们进的这家好像有一张小炕桌一两张凳子。

这家女主人是妇女队长,一看就是个干练泼辣有些文化的人,她对妈妈非常热情,手脚麻利地招待我们这三个不速之客。她用一个像水舀子的家伙,细长,后来才知道叫水汆子,放在炕边的一个小洞口烧水给我们喝,她边烧水边介绍村里的事,妈妈跟她打听社员们的情况,女主人一一回答。一会儿水开了,她用饭碗给我们各倒了半碗水,加了两勺白糖,喝了几口热糖水,我觉得暖和起来,疲劳和寒冷的感觉好多了。

女主人无论如何要让我们在她家吃饭,一会儿饭就做好了。这是一顿简单的但是终身难忘的饭——当年打下的新鲜的京西稻米做的米饭,雪白的大米,晶莹剔透,我们从来没有吃过这么香糯的米饭。菜只有一样——炒腌雪里蕻,里面有几块冻豆腐,虽然豆腐已经馊烂了,但也压不住米饭的香甜。“三年困难时期”刚刚过去,老乡分到了少量的京西大米,本来都是留着过春节或重大节庆吃的,却拿出来招待我们。

我们进村子的消息很快就传开了,立刻有好多社员涌进屋子,妈妈高兴地对大家说“白浮是我的娘家,我是回来看你们的。”社员们也由衷地哈哈笑起来。妈妈拿出从北京买的小礼品分送给进来的社员们,有本子、铅笔、毛巾、香皂之类,妈妈最清楚农村短缺什么。社员们纷纷邀请妈妈去他们家吃晚饭。本来我们打算下午就返回北京的,但是社员不依不饶,妈妈只好答应一个社员晚饭去他家吃。

午饭后我们起身转到第二家第三家……家家的贫寒状况让我吃惊,不知他们是如何生活下去。晚饭我们在另一户人家吃饭,和中午的饭菜差不多,米饭和腌雪里蕻。

乡亲对妈妈的热情让我和海鸥始料未及,又听又看才知道妈妈为什么那么怀念这里。妈妈每当见到广州来北京的老战友老同学,一起用广东话畅聊才露出兴奋的表情,这次我又看见了妈妈面对相处一年的农村社员真情的流露。

妈妈的直率坦诚和热心在机关不被某些人接受,比如五十年代初的一个中秋节,她办公室的一个年轻女职员没钱买月饼过节,在办公室哭,妈妈立刻掏了五万元(相当新币5元)送给她买月饼,让她赶紧回家过节,女职员感激涕零。不料几年后,她嫁给了一个部长级的丈夫,不再愿意提及过去的尴尬,反右倾时,女职员站出来以五元钱为例批判妈妈腐蚀拉拢年轻干部。又如妈妈热情豪爽,每到年节假期,喜欢把全科室的同事招到家里,享用一顿保姆阿巧烹调的大餐,当时吃得高高兴兴,但是1958年她被同事批评为雇佣保姆是资产阶级剥削者行为,要写检讨书。

这些事让妈妈心寒,但是在这里不同,她与农民平等相待,关心村里每一个人。离开白浮一年多了,社员们还是怀有那么炽热的感情用昌平土话跟汪同志拉家常。

天渐渐黑了,整座村子被黑暗笼罩,妈妈带我们摸黑走到一家更简陋的屋子前面,叫着屋里的人名,从里面走出一个妇女,看见妈妈惊讶地叫“汪同志来了!汪同志来了!”我们跟妈妈忙进到屋里,屋里漆黑,不知是谁赶忙点上煤油灯,我们要是不去他家,一晚上他们大概不会点灯的。屋里昏暗的煤油灯只能照亮一小片地方,在灯光中我看见男主人没有双腿,两手撑着两个小板凳向妈妈移动过来,妈妈忙走上前让他不要动。他非常激动,怎么也想不到汪同志回北京一年多还惦记着他,冒着寒冷从大老远看望他。

这家应该算是村里最困难的家庭,男人残疾,没有男劳力家庭生计成了大问题,女人顶起半边天。妈妈特地探望他们,把带的东西送给他,他要女人给我们做饭,妈妈马上婉拒了他们的好意,说已经吃过了,告诉他们因为太晚了,怕没有车进城,不能久留,临走时男主人让我们等着,他摸着黑扶着板凳挪到院子里,我们跟了过去,他指着地窖让老婆下去给我们拿储存的萝卜白薯,妈妈一再谢绝,他把两个板凳放在身边,用双手把从地窖里拿出的萝卜的泥土使劲搓掉,塞给妈妈。我在寒冷的黑暗中看着他们真是感动,多真挚的人,在北京城里从来没有遇见这样的人。他们俩摸着黑送我们到外边,妈妈一再让他们进屋,他们连连说“再回来,再回来……”

我们渐渐走远,我的思绪仍留在白浮村,我想这位没有双腿的社员和他的家庭还得在白浮村在噩梦般的人民公社度过余生,我们又要回到北京的四合院过着无忧无虑的生活。五十多年前的事情,我回忆不出再多的细节,我只想把记忆中的白浮事和人都写了下来。

妈妈让我们看见了北京贫穷的农村,她是让我们了解农村,她没有说一个字大道理,我明白她。离开白浮村后在黑暗的村道上走,心里难受,为白浮村民,为那个没有双腿的人,为那些屋子里暗无灯火的家家户户难受,一路无语进城后看见星星点点的灯光,才吐出一口闷气。

妈妈(后排右4)在白浮村与妇女孩子合影

2016年第二次回到白浮村

今天我也是在寒冬踏上54年前的那条路,再次去探寻记忆中抹不去的白浮村。一早坐上公交车,往昌平白浮方向去。

我带着当年妈妈留存的和白浮社员合影的照片,我此行的目的是找到那些还生活在村里照片上的人,把扫描了的照片送给他们。

当我走到陌生的写着“白浮村欢迎你”的大牌楼下,不敢相信这是白浮吗?眼前是看不到头的柏油路,当年我周围的土路庄稼地无影无踪,这真是我从没忘记过的那个白浮吗?村口的大字明明写的白浮欢迎我。我不自信地想说白浮我回来了。

我一路左顾右盼,马路两旁百米长的街道都是店铺,店主们操着外省口音,看不见村民。土房子呢?秫秸秆的院围子呢?一望无边的庄稼地呢?像梦幻一样全部消失了。

几经问路找到村委会,白浮村委会的大牌子挂着,走进院子眼前是一座二层小白楼,我恍恍惚惚进了楼,看见一间有人的办公室,我敲门那个人没有应答,我只好走进去,只见一个五十岁左右的男士低头工作,我说你好,他抬头问我找谁,我拿出带来的放大的两张非常清晰的黑白照片说明来意,这是我母亲56年前和白浮社员们的合影,我想找到他们的晚辈,把照片送给他们,我忙指着照片问他你能认出这里的人吗?他看看说一个都不认识,我又指指照片中的孩子说能认识他们吗?他说不认识。我问他你是白浮村的人吗?他说是呀,紧接着他口出惊人地指着照片说:“这不是白浮村!”我说就是白浮村,他斩钉截铁地说:“不是白浮,这是解放前的照片!”

我晕……我往返费时4个钟头,200里地拿来两张“不知什么地方的解放前老照片”?我愣住了,我极力的辩解显得苍白可笑,但又一想这个干部56年前或许还没出生,他没法分辨那时的白浮村和解放前有什么不同,或许真的和解放前没有两样,甚至更糟。不和他计较了,我说我只是想把村民年轻时候的照片交给他们后代做为永久的纪念,因为那时候很多农村家庭没有照片。

他不耐烦地说你上楼找书记去吧,低下头不再理我。我退出。

上了二楼看见一女士正要锁门离开,我忙上前问她是否书记,她说是,她退回屋里,我进屋后又重复一遍来意,她疑惑地看着我问“你到底要干什么?”我耐心地说那个年代社员们没有照片,我家里存有老照片,我想送给白浮的后代们,这是我多年的心愿。她勉强同意把照片收下,连看都没看一眼照片,我问她是不是白浮村人,她说不是,我顿时心凉半截。

我又问有没有电脑,因为我进了两个办公室都没有看见电脑。她马上警觉起来“干什么?”我平和且无奈地解释我带了U盘,想把扫描了的照片输在他们电脑上,好让村委会留下做个资料。她拒绝说不用了,照片留下就行了。她边说边往外走,外边有同事喊她吃饭,我想多说两句,她把门锁了,头都不回走了,连一声“再见”也没有,就把我搁在空无一人的楼道里,我只好悻悻地跟出来。村干部们都锁门吃饭去了,这时才刚十一点……

我与这位书记简短对话没超过五句,所说的字数没有超过四十个字,站在楼道里,我尴尬无助,我的思绪又跳跃到五十多年前,白浮的社员们围着汪同志有说不完的话,跟我和姐姐只是两个孩子的人亲热打招呼,问寒问暖,热情满满地包围着我们……这还是民风淳朴的白浮吗?

我又饥又渴往村外走,54年前那个冬日,那个饥饿的年代,白浮老百姓把我们迎上热炕,在小灶洞里用水汆子烧开水让我们暖和起来,拿出新鲜的过年娶媳妇才舍得吃的京西稻米做了香喷喷的米饭招待我们,那时感动感激无以言表。

“白浮村欢迎你”的牌楼渐行渐远,消失在我身后,我没有回头。

我一事无成地走了,我心中的白浮,我不会再来了。

我带去的两张老照片:

前排头戴白毛巾和穿格衣服妇女中间是妈妈

前排左三是妈妈,左边的男高个是生产队长

收到镇书记的信

回到家里,心绪烦乱,有不甘的想法,白去白浮一趟。这本不是我的性格,我立刻上网查到马池口镇机关的地址,写了一封短信寄给负责人。我并没抱什么希望,只想这封信他们会看见的。之后我去了外地,大约过了十天半个月左右我接到一个陌生电话,一位女士客气地问我是刘克阳吗?我说是,她说她是马池口镇的某某,我一听就知道他们收到我的信了。她告诉我看见信了,也回复我了,我说我在外地,回北京就能看见信了,她说谢谢,希望多联系。我不想多说什么,已经心灰意冷了。

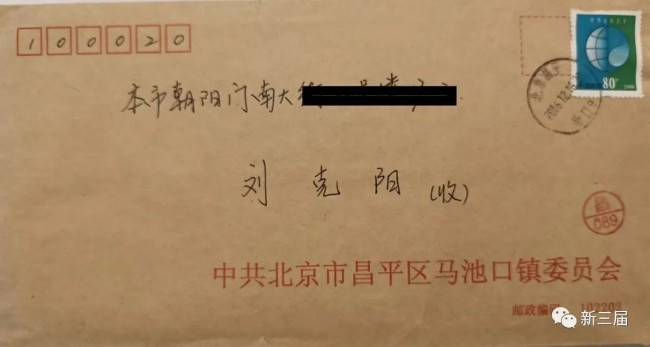

字迹工整的信封

打印的信,语句流畅

尊敬的刘女士:

您好,您的来信收到了,看了内容之后,感觉您不辞辛苦,驱车几个小时想把当年母亲下乡时两张珍贵的照片送给白浮村的后人,确(却)遭受了冷漠、质疑,在这里,我想向您表示道歉,向您说一句“对不起”。

我也拜读了您的短文《我第一次看见的农村》,看着您写的文章,把我也带回了儿时的回忆,虽说我出生比较晚,但在您的文中描述的种种,也曾听父母说过,有的也是经历过的。我是土生土长的马池口人,在这片土地上生活了四十多年,经过这么多年的变化,儿时记忆中的村庄模样再也没有了。因为白浮村离昌平城区最近,现在的白浮村户籍人口2500人,外来人员已达8000人,是我镇外来人口多的一个大村,现在土地几乎没有了,全部是房屋,原来的小河流水、庄稼碧绿、村风淳朴、邻里热情的景象再也一去不复返了。

说到照片的事,也问了村里,您上次见到的是副书记,她已经拿着照片问了村里很多人,已经找到照片上的人和他们的家人,感谢您还保留着54年前的老照片,这是多么的珍贵啊!村里也说了会把这两张照片存入村里的档案室,作为资料保存起来,这两张照片鉴证了历史,见证了当时的状况,您放心,我们会把照片留存好!

给您留个联系方式,欢迎您来马池口镇!

最后祝您身体健康,阖家幸福!

朱本红

2016年12月13日

(注:我不是驱车,我是坐公交车,在网上查询坐哪路车到白浮。)

感谢这位朱本红领导,复信诚恳,并帮我达到了第二次到白浮的目的,但是这之后我没有再跟他们联系,我想把那些不愉快的事忘记,更不想再看见面目全非的白浮了。心中的一小块地方是留给和妈妈一起回白浮的那个冬天。

挽回我们将永远不再存在的时代里的某些东西。

——2022年文学诺贝尔奖得主安妮·埃尔诺

刘克阳,67届高中生。1968年12月到山西原平县王家庄永兴村插队,1972年病退回北京,在北京一中学工作至退休。