有人在婚姻里当保姆,有人在婚姻里当特务。当我第一次在社交媒体刷到《老公失恋了,对象不是我》的短视频作品时,站在围城外的我,又一次刷新了对婚姻的认知——

你身上有她的香水味,但我可以笑着说无所谓。

新绿帽文学文本分析

一切要从一个几十秒的视频说起。

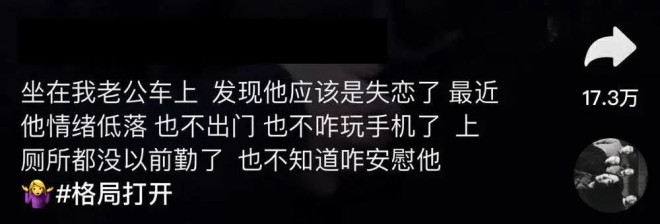

视频内容只是一个男人在开着车,但定睛一看文字才发现大有玄机。短短四行字,足以容纳一篇现实主义小说的分量:

万幸的是,当事人后来澄清,那三行字的文案是她在玩梗,只是想开个玩笑罢了,自己的婚姻很幸福,不用大家操心。

不幸的是,围观者的故事远没有玩梗那么轻松。

在评论区里划一划,仿佛打开了性转版的虎扑步行街,处处都是心碎程度升级的《高铁真晃》。

这些年,我们看过太多关于第三者与出轨的控诉,文字大多是字字泣血,视频大多是声泪俱下,但《老公失恋了》引发的文学创作,开启了“新时代绿帽文学”的纪元。

这里没有狂风骤雨的戾气和悲愤,只有人淡如菊的黑色幽默和自我嘲讽。

有人走近酒店,看到一双美满爱侣,心想自己老公也能这样就好了。结果走近一看发现:您猜怎么着,还真是我老公。

短短40个字,就是一出经典的欧.亨利(编:O. Henry,美国著名短篇小说家)式结局,文学功底让多少作家都要啧啧称奇。

有人夜半听到自己老公失恋的哭泣,还忍不住递张纸过去。上一次如此安慰失恋男孩的,恐怕是睡在他上铺的兄弟。

有人看似坐在副驾驶,殊不知已经进入了一场三个人的电影,只是故事的主人公不希望自己有姓名。

当第三者娇喘连连打进电话来,试问这世上几个妻子能有如此开阔的格局?

有人和老公一起迎着大雨解救女朋友,主打一个为爱奔赴(但携带老婆);有人的老公怀疑自己的女朋友劈腿了,拉着老婆喝酒诉苦。

有的老公自从失恋了,酒局变少了,下班变早了,总是尿频尿急的前列腺炎无药自愈了,手机也不再像个烫手的番薯时时揣在怀里了,个性签名也变成了青涩少年的无脑情话。

只是半夜三四点,是谁在客厅抽着烟枯坐到天明,大家只是看破不说破罢了。

实在不行,妻子们还会祭出精神胜利法的大招:

如果他失恋了,你也别落下,让你的男朋友去安慰你老公就好了。毕竟男孩更懂男孩。

(网上图片/那个NG提供)

相信大家都能品读出来,这些戏谑的文字背后,藏着她们的眼泪、失望以及强颜欢笑的酸楚。

之所以能迅速辨认出老公的恋爱与失恋,是因为她们曾经是恋爱的主角,心里自然最清楚老公恋爱的样子。只不过对方在婚外寻找第二次青春期的悸动时,她们变成了旁观者。

她们或许比谁都清楚,如果想要躲过伴侣背叛的冷箭冰霜,必须先在精神上武装自己,给自己套上最厚实的防御甲——

于是通常情况下要上演的“一哭二闹三上吊”戏码落幕了,摇身一变成了“你的出轨和失恋,在我看来就是个小丑罢了”。

我们总能在评论区捕捉到这些“哀莫大于心死”的女人们,她们甚至乐观到重新定义婚姻:

丈夫丈夫,一丈之内是自己的夫,一丈之外谁能管得住?随他去得了。

既然出轨是大多数婚姻都会经历的一堂残忍的课,那不如格局打开,变成这堂课的旁观者。

一部分被背叛的受害者也有话说。

她们之所以能够笑戴绿帽,是因为内心一直奉行着“心中无男人,拔刀自然神”的slogan。

只要把婚姻视为一次经济合作,把丈夫变成“队友搭子”,可以是合伙人,但绝不是爱人。那么任何出轨都伤不到自己。甚至对方想在外面花天酒地,自己都能冷静地在一旁帮他提裤子。

有人感慨,这荒唐的一幕,或许是我国流传已久的“大房心态”秽土重生。

在一夫一妻制出现之前,被父权社会褒扬的真贤妻们,是会帮着丈夫纳妾的。不仅纳妾,还要号召姐妹们和睦相处。

而这样的封建遗风竟然在现代婚姻关系中借尸还魂。只不过换了一个更大气的名字,叫格局。

还有受害者留下了心酸的文字,完美映照了上野千鹤子所说的一夫一妻制社会所带来的组织式的“对单身者的歧视”以及“对离异者的歧视”。

为甚么不离婚?

因为维持一个在外人看起来幸福美满的婚姻家庭,是她们代代相传的KPI,是她们的思想钢印。

她们怕父母伤心、怕亲朋好友议论、怕外人眼光、怕孩子承受不了,她惧怕外界的审视与拷问,所以放弃了考虑自己。

张爱玲在《倾城之恋》写了范柳原和白流苏,他们是为数不多获得圆满的男女主角。

但结局的几行字还是令人后背发寒:

“柳原现在从来不跟她闹着玩了。他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听。那是值得庆幸的好现象,表示他完全把她当作自家人看待——名正言顺的妻。然而流苏还是有点怅惘。”

前现代的婚姻是男人们的乐园,他们可以选择专一也可以选择滥情,女人碰到哪种,全靠运气。

如今,怅惘的白流苏们,或许换了一种自嘲的方式罢了。

当每个人都有“绿帽焦虑”

婚姻的锁链太过沉重,所以通常需要两个人才扛得动。有时候则要三个人。

现代男女,都处在同一种被背叛的焦虑之下,面对的都是同一道亲密关系难题:

被绿了,我该怎么办?

在大众印象里,最早流传的古早绿帽文学都是男性视角的,而如今,小红书上衍生的新流派“副驾驶文学”,从女性视角大大丰富了绿帽文学的新内涵。

我们先来回顾一下绿帽文学的发源地。

从远古的“牛头人”梗(日语出轨“寝取”的音译缩写NTR),到鼎盛时期的虎扑步行街,“绿帽文学”十年以来一直保持着欣欣向荣的生命力。

步行街的几篇传世佳作,经过时间的洗礼冲刷,如今仍然是绿帽界屹立不倒的丰碑。

2016年,一句“你们昨天晚上睡一起是吗”,让时速350km/h的高铁都变得很晃,也荣登了当年虎扑金句榜首。

伤心的人别听慢歌,被绿的男人别上虎扑。

“这雨量,不及我眼中万分之一”、“我是个好人,但却没什么好报”都曾在无数个男生宿舍掀起泪雨波澜。

直到今天,绿色内容仍然在虎扑占据着重要的分量。

虽然“劝分”二字已经说倦了,但还是有源源不断的纯爱战士勇赴爱情火海。

对于虎扑jr们,“绿”字就像盘桓在论坛上方的魔咒,《轮到我了》变成了新型情感刺激性创伤。悬在空中的靴子终于掉下来了,幸存的jr们也终于确认了女人果然没有一个好东西。

再看女性阵地小红书。

比起虎扑文学直抒胸臆的“恨、痛、忘不了”三连,女性的笔触更为细腻,情感也更曲折波澜。她们伤心、犹疑、愤怒、最后又反过来劝慰自己。

天生敏锐的女性受害者们,在伴侣的副驾驶座位展开侦查任务。包括且不限于发现陌生的唇膏、发夹、橡筋、长发、润唇膏等等女性物件。

正如美剧《佛斯特医生》中,女主角凭藉一根金发抓到了丈夫出轨的证据。这些细节也许在许多人看来是大题小作,但在当事人眼里就是一场剧烈风暴前的暗流涌动。

因为“这是来自第三者的挑衅,而背后是男人的默许。”

在副驾驶文学火热传播之下,越来越多的女性犹如惊弓之鸟,一张购物小票就能在几秒钟之内让她们草木皆兵,最后反复确认安全,又有了劫后馀生的喜悦。

接受事实往往是一个残忍的过程。人类会出轨,是我们远古的基因决定的。

生物人类学家海伦.费雪(Helen Fisher)曾论述,从进化学意义上来看,出轨让男性得以传播自己的DNA,而女性可以获得更丰富基因选择范围。

如果可以安慰到你,那么她还提出了一个理论:人类可以对一名伴侣产生深度依恋,也可以对其他人抱有强烈爱意,并且同时对几个人产生性欲。

放在广阔的自然界里来看,只有3-5%的哺乳动物能够遵循一夫一妻制。

橙腹草原田鼠一直被学界称为哺乳类动物中的纯爱战士,它们不靠道德和法律约束,就能主动遵循一夫一妻制。但也别高兴太早,仍然有大约25%的田鼠会出轨。

虽然男女都会出轨,但仍然是有区别的。

简单来说,男性的身体更容易越界。

比如著名的柯立芝效应(Coolidge effect),指在动物的雄性(以及少数情况指雌性)对于新出现的异性有较高的交配意愿,即使它已与周遭旧有的异性有交配经验。

实验发现,公鸡和已与它交配过的母鸡交配时会减少射入的精子量,但增加与它首次交配的母鸡的精子量。新鲜感不是说着玩的,真有科学依据。

而这个效应据说来源于一个古早的笑话。

当时柯立芝总统与其夫人格雷丝.柯立芝正在分头参观一处政府成立的实验农场。总统夫人来到鸡舍时,她注意到一只公鸡十分频繁地与母鸡交配,于是她向招待她的随从询问这种情况是否经常发生,而随从回答“每天几十次。”于是总统夫人交代:“当总统先生到达时,请把这件事实告诉他。”随后,总统先生得知此消息,问道:“每次都是和同一只母鸡吗?”随从回道:“不,每次都与不同的母鸡。”于是总统先生告诉随从:“请把这件事实告诉我的夫人。”

除了柯立芝效应,男性身体里还携带了“出轨基因”AVPR1a和“滥情基因”DRD4。

一个瑞典研究团队检测了500对与伴侣结婚或同居5年以上的成年男性双胞胎大脑中的AVPR1a基因。发现携带了这种基因变异副本的男性,对伴侣的忠诚度相对较低。而未携带该基因变异副本的男性,只有15%的人婚姻出现过问题。

来自宾汉顿大学的学者发现了一个叫DRD4的多巴胺受体基因,与人的滥情程度呈现高度相关。他们还发现,携带DRD4的人不一定会出轨,但一旦出轨,他们往往会发展更多的滥交对象。

相比于男性,女性的出轨行为略有不同。

英国温彻斯特大学的性学和运动学教授埃里克.安德森调查了100名使用外遇网站的35岁-45岁已婚女性,结果发现,67%的女性都是因为想寻求更多的浪漫激情(包括性体验)才出轨的。

有趣的是,这100名女性中没有一个打算离开她们的丈夫。她们反而很坚决地要继续和丈夫生活在一起,甚至公开表达她们对丈夫的爱意。

并且在伴侣的个数上,出轨的女性与男性也有差别。只有47%的女性谈到了他们想要寻找的的外遇对象的数量——毫无例外的都只是一个男性。而安德森教授之前的研究结果显示,男性出轨时并不会满足于一个对象。

对于这个结果,不得不考虑到社会学因素。男性一旦拥有多个性伴侣,大概率会被认为是充满性魅力的;而女性做出相同的行为,多半要承受荡妇羞辱。

所以“女性说服自己的一种方法就是,自己在出轨的时候还是很专一的,而这个专一的关系必须要有激情。另一个原因是女性需要与情人建立情感联系,以获得更满足的性爱。”

如此看来,似乎“被绿”已经变成了势不可挡的大潮流。

对于一个处在婚恋黄金期的年轻人而言,这些年最直观的感受恐怕就是“亲密关系的信用评级在一路下降”。

我们已经无法轻易相信,这个世界上有100%专一的伴侣存在。每当亲密关系的邀请函送到面前,我们都会犹豫片刻——这就像一种被绿之后的创伤应激综合症。

“中国性学第一人”潘绥铭教授,曾对中国人婚内出轨的情况进行了调查。

在2000年,男性多伴侣概率大概是23%,到了2015年,已经接近60%;在2000年,女性多伴侣概率不足10%,到了2015年,已经超过了30%,翻了3倍多。

按照潘绥铭教授的调查数据,在2015年,男(接近60%)女(30%)的平均出轨率就已经超过了40%,于是他给出结论:“在中国的夫妻里,只有30%是真的相爱过,剩下的70%根本就没有爱情。只不过,这并不影响他们过下去。”

在外国,即便社会对性与爱已经持有更为开放的态度,出轨仍然是让男女老少都头疼的问题。

因为一旦宣誓进入了婚姻关系,出轨就是对契约精神的违背。

美国皮尤研究中心的一项调研显示,在调查了40个国家之后发现,不忠是最受谴责的行为。芝加哥大学从1972年起就在进行一项美国一般公众观点调查,如今的美国公众对于婚外性关系的评价已经达到历史最低点,比上世纪70、80、90年代美国人对此的态度都更加负面。通常来说,年轻一代人总是支持性道德的标准向更兼容幷包的方向发展,然而对于不忠,无论老少都一致反对。如今是一个明显很宽容的时代,我们中很多人已经能接受了各式各样的爱,只有出轨仍然是一种超越界限的放纵。

全人类都在道德层面厌恶出轨,但嘴上拒绝身体却很诚实,我们必须承认,在宏观数据上,人类一直延续着出轨的行为。

婚恋的流亡

婚姻神圣性的逐步瓦解。但这也并不是当代人的过错。

我们从来都对婚姻本身充满迷茫。一边走入婚姻,一边怀疑婚姻,似乎是人类的常态,连大哲学家们也无法给出婚姻的标准答案。

1933年,老舍在《离婚》里写到一个基层小科员的挣扎,他无数次想要离婚,但最终白日梦还是破灭。

“没意思!生命入了圈,和野鸟入了笼,一样的没意思。我少年的时候是个野驴;中年,结了婚,做了事,变成个贼鬼溜溜的皮驴;将来,拉到德胜门外,大锅煮,卖驴肉。我不会再跳出圈外,谁也不能。我现在是冷一会热一会,热的时候只能发点小性,冷的时候请客赔情;发疟子的生活。没办法。我不甘心作个小官,我不甘心作个好丈夫,可是不作这个作什么去呢?”

1946年,钱锺书在《围城》里感叹婚姻真是个天大的笑话:

“现在想想结婚以前把恋爱看得那样郑重,真是幼稚。老实说,不管你跟谁结婚,结婚以后,你总发现你娶的不是原来的人,换了另外一个。早知道这样,结婚以前那种追求,恋爱等等,全可以省掉。谈恋爱的时候,双方本相全收敛起来,到结婚还没有彼此认清,倒是老式婚姻干脆,索性结婚以前,谁也不认得谁。”

1947年,费孝通在《乡土中国》中说,中国人的婚姻本就与爱情无关。我们不相信虚无缥缈的神,因为我们从来供奉的都是祖先和牌位。

没有爱情,对一段中国式婚姻反而是最安全的。

“稳定社会关系的力量,不是感情,而是了解。因为感情的激动会造成一种紧张的状态,它是具有破坏和创造作用的,会改变原有的关系。要维持固定的社会关系,就得避免感情的激动,感情的淡漠才是社会关系稳定的标志。”

从遥远的“严打”流氓罪时期,到互联网社交应用的病毒式蔓延,中国人在短短四十年内经历了爱欲的通胀时代。

然而,从来没有一个明确的范式,指导我们如何习得爱情,如何拨开婚姻与恋爱之间错综复杂的迷雾。

一边是东方人传宗接代的功能性任务,一边是西方人浪漫爱情的自由幻想,在二者之间,我们左右延宕、无法平衡、困惑不已。

我们在都市奇情小说和好莱坞浪漫电影里笨拙地窥探爱情,回到现实,又不得不面对彩礼和房价的拷问,纯爱战士最后也变成了青春期的神圣遗迹与一段遥远的传说。

且不论婚姻,年轻男女连进入亲密关系都犹豫不定。上一代人只要牵了手就算约定,这一代人仅仅是一句“我们现在是甚么关系”就足以杀死爱情。

如果大部分婚姻都会走到出轨的那一步,那么一夫一妻制到底还有存在的必要吗?

人之所以为人,人类之所以创造文明,在于我们创造了道德和理性,在于我们克服了生理设定的缺陷。

也许一夫一妻制越来越可笑,甚至婚姻制度也会在未来的某个时刻被彻底瓦解,但人类不会再回到原始人的部落中去随意性交。

我们是否要对婚姻制度失望,恐怕谁也无法回答这道难题。

齐泽克说过这么一段话,或许还能激励我们,再对人类这个物种多一些温情的期待——

“性、充满激情的夜晚对我来说是美妙的,但我们都知道,你总得醒过来,对吧?那才是问题。”

“我没法预测未来的走向,只能说最好不要让婚姻消失。我还是信奉绝对的承诺。”

“爱不等于四处寻觅惬意的性生活。就算婚姻的经济功能正在逐步丧失,上面这一点也还是不变的。两个人的决定并不只关乎性,而是基于双方都做好了共同缔造一个世界的准备。”